人手不足の解消や、ECの拡大等を背景により複雑化する倉庫業務に対応するため、倉庫自動化に本格的に取り組む物流事業者や荷主企業がますます増えています。倉庫自動化を実現するソリューションである物流ロボットやマテハンシステムのバラエティーも豊富になっており、最適な構成でより効果の高い自動化を実現するために、複数の、(必ずということではないですが)異なるメーカーが提供する自動化機器を組み合わせて導入することも一般的になってきました。

様々な自動化機器を連携させて倉庫運営を実行していく役割を担うのが物流システムの一種であるWESです。またWESは、複雑な倉庫運営の管理や改善をサポートする機能も有します。今回はこのWESを特集します。

WESに関係の深いトピックスとして、物流ロボット全般について、その市場動向や代表的な種類、関連する情報システム、そして導入方法やその課題まで網羅した完全ガイドも合わせてご覧ください。

【最新の更新内容】2025年8月 倉庫自動化や物流DXに活用できる補助金の情報を追記しました。 ----------------------------------------- この記事では、物流ロボットとは何か、そしてその最[…]

- 1 WESとは

- 2 WESの主な機能

- 3 複数の物流ロボットが連携する例

- 4 WES導入の考え方

- 5 WESの主要なパッケージとベンダ

WESとは

WESとは、Warehouse Execution Systemの略称で、日本語に訳すと「倉庫運用管理システム」もしくは「倉庫実行システム」となります。WESは、倉庫において、物流ロボット、マテハン機器、また倉庫作業員といった様々なリソースを統合管理し、それらの最適な運用をリアルタイムに判断して、入出荷等の作業実行を支援する情報システムです。

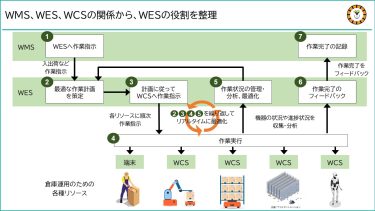

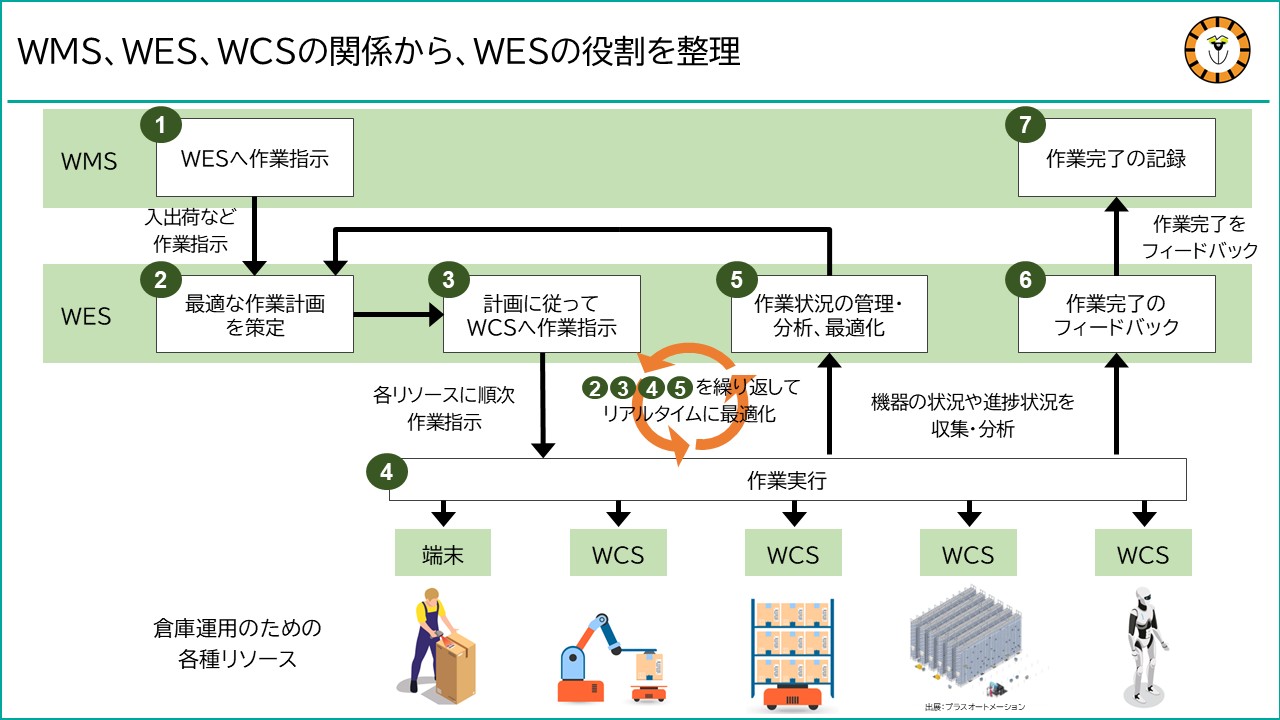

WMS、WES、WCSの違いから、WESの役割を整理

関連性の高い物流システムであるWMS、WES、WCSの違いから整理すると、WESがどのような役割を担うかがわかりやすくなります。まず概要を以下にまとめます。機能についてのより詳しい説明は後述します。

①WMSがWESへ作業指示

WMS(Warehouse Management System)は倉庫での荷物の入出荷や保管ロケーションを管理するシステムです。WMSからWESに対して、入出荷などの、荷物を動かすための指示が出ます。

②WESが最適な作業計画を策定

WMSからの指示を受けてWESは、物流ロボットやマテハン機器、倉庫作業員といったリソースを最適に運用してその指示を完了するための計画を立てます。

③計画に従って、WESからWCSへ作業指示

WESが立てた計画が、物流ロボットやマテハン機器を制御・監視するWCS(Warehouse Control System)や、倉庫作業員が持つハンディターミナル等の端末に伝わります。機器や作業員の最適な連携も、その各々とやり取りするWESがサポートします。

④WCSによる作業実行

WESから受けた指示に沿って、WCSが物流ロボットやマテハン機器を動かす、また倉庫作業員がハンディターミナルの操作をすることによって、作業が実行されます。

⑤WESによるリアルタイムな作業状況の管理・分析、最適化

作業の進捗状況や生産性の実績、各機器の運用状況などをWESがリアルタイムに収集・分析し、可視化します。最新の状況を踏まえて、以降の計画があらためて最適化されるよう、AIや数理最適化モデルを用いてシミュレーションします。倉庫管理者はシミュレーションの内容を踏まえて計画の修正を判断します。一連の作業が完了するまで②③④⑤を繰り返します。

⑥WESからWMSへ作業完了のフィードバック

WESはWMSに、①で受けた作業指示が完了した実績を随時フィードバックします。

⑦WMSが作業完了を記録

WMSにて①で出した作業指示が完了したことが記録されます。

WMS、WCSを拡張してWES的な役割を担うこともある

ここではWMS、WES、WCSの3つの物流システムを、役割の異なる別々の物として説明しており、基本的にはその通りなのですが、実際の事例の中には、WMSもしくはWCSを改修して、本来はWESが担う機能を持たせることもあります。連携対象となるWMSや自動化機器が限定されていて、あまり高度な機能は必要でなかったり、中長期的にそれらのシステムや機器を利用する前提がないような場合に、本格的にWESを導入しようとするとコスト面等で大掛かりになり過ぎるため、WMSやWCSを改修しての対応が選択されることがあるようです。

WESの主な機能

WESの具体的な機能を紹介します。WESの実際のパッケージによって、機能の有無や充実度合いについては違いがありますが、ここでは「その機能をしっかりと備えていた場合」という想定で内容を記載します。

他の物流システムや自動化機器との連携による倉庫運用の実行

WMS連携

WMSからWESへ入荷、出荷といった作業指示が出されます。作業が完了した実績が、WESからWMSに返されます。

WESは一般的に、複数の異なるWMSと連携できるよう、データをやり取りしたりデータのフォーマットを変換して同じものに統一する機能を持っています。これにより、荷主毎に異なるWMSを利用していたり、WMSの入れ替えがあるような場合でも、同じWESで倉庫運営を継続することができます。

WCS連携

WESから各自動化機器のWCSへ倉庫運用を実行するための作業指示(荷物をピッキングする、搬送するなど)が出されます。各自動化機器のWCSからは、作業の実績や機器のステータス情報等がWESに返されます。

WCSは自動化機器を制御・監視するもので、機器毎に存在します。WESは機器毎のWCSそれぞれと接続して、その適切な連携をコントロールします。例えば、ピッキングをした荷物を搬送するという順序で作業する場合、WESはまずピッキングロボットのWCSに作業指示を出し、ピッキングの完了を確認したら、続いて搬送ロボットに作業指示を出す、というように機器を連携させて動かします。

WCSから収集する情報は、WESが以降の最適な要員配置や作業順序をシミュレーションするためのインプット情報にもなります。

バース予約システムやTMSとの連携

WESは、WMSとWCSに加えて、バース予約システムやTMS(Transportation Management System 輸配送管理システム)とも連携するようになっています。WMSからの作業指示を実行するにあたって、車両の到着予定(バースの利用予定)や配送計画は、その優先順位を判断するための条件になるため、これを加味して倉庫運用の計画を最適化します。

IoT機器の管理システムとの連携

カメラやセンサーが何かを認識した、RFIDタグやQRコードが読み取られた、といった情報も、それらIoT機器の管理システムとWESが連携することで、WESが管理することができます。

【補足】WESと他システムとの連携における標準、規格について

様々なシステムや機器と連携する役割を担うWESですが、連携にあたってデータをどのようなフォーマットでやり取りするか、WESとWCSが連携する際にどちらがどこまでの機能を備えるかという分担について、標準的な決まりごと、規格のようなものは現時点では存在しません。連携する組み合わせによって、個別対応で開発されています。そのためWESのパッケージシステムは、連携実績のあるシステムや機器の豊富さを強みとして説明するようになっています。

標準化された方が開発もスムーズでコストも下がるでしょうし、WESの活用も広がるだろうと思うとぜひ標準化が進んでほしいものですが、企業間の競争の観点では逆の発想になるのはわかりますし、また、標準化の音頭を取ってリードするような主体もないのかな、と思われます。

倉庫運用の最適化と計画

最適な倉庫運用を実現するために、次の要素をそれぞれ最適化します。これらはいずれも相互に影響し合うもので、作業の優先順位や締め切り時間、また作業効率等を条件とした全体最適が目指されます。最適化のためにはAIや数理最適化モデルが用いられます。

「作業指示」 倉庫に対する、入出荷などの作業指示の内容

「倉庫運用のリソース」 作業指示を実行するための、各種リソース(作業員、物流ロボット、マテハンシステムなど)の運用

「倉庫の作業環境」 在庫のロケーションなど、倉庫内の作業環境

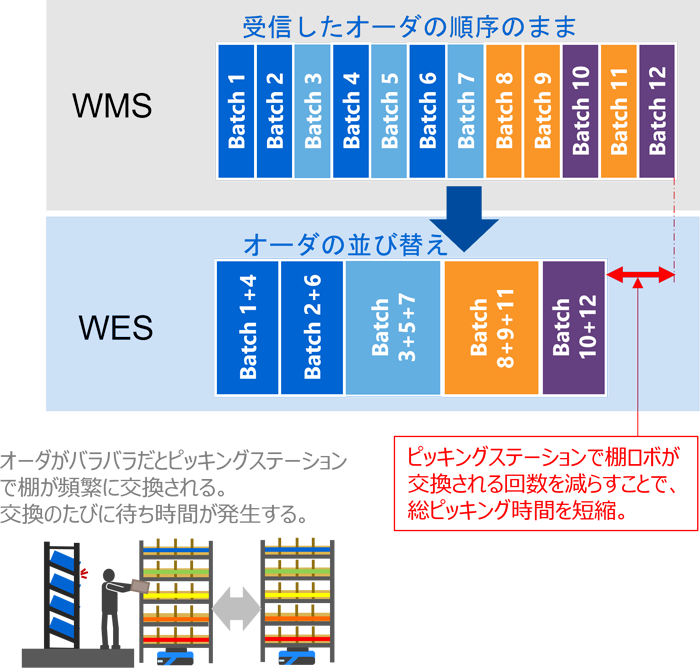

作業指示(オーダー)の最適化

WMSからの作業指示を、作業の締め切り時間等の諸条件を満たしながら、物流ロボットやマテハン機器等のリソースをより効率的に運用して完了できるよう、最適な内容や順番にアレンジします。以下のような観点で作業指示の内容とリソースの動作をアレンジします。

・同じ作業(同じ商品のピッキング、同じ方面への出荷)をまとめる

・近くの商品をまとめて搬送するなど、移動を最適化する

・上の2点のようにまとめる一方で、渋滞は回避するよう作業タイミングやロケーションを分散する

例として、東芝のWESについて説明されている出荷オーダー最適化のイメージを紹介します。WMSから出力されたオーダーのままだと、同じ商品(ここでは同じ商品が色で表現されています)がバラバラのタイミングでヒットすると、その度に棚搬送ロボットが棚を入れ替えなければならず、その動きが余計であるため、WESがオーダーの順番を組み替えて商品別(色別)にまとめることで、効率的な運用を実現するというものです。

出展:東芝

出展:東芝

要員計画・配置の最適化

作業指示の内容や、物流ロボットやマテハンシステムの運用計画を踏まえて、いつ、どの作業およびその作業エリアに、何名の作業員が必要か、最適な要員計画を策定します。作業の進捗状況に応じて、要員配置の見直しも行います。

倉庫レイアウト・在庫ロケーション・在庫数量の最適化

倉庫に保管している在庫の在庫数や入出荷実績、また保管にかかる面積/容積等に基づいて、効率的な倉庫運用のための最適な倉庫レイアウト(ラック等の保管設備の配置)、在庫ロケーション(保管設備の各ロケーションへの在庫の割り当て)をシミュレーションします。在庫数量が多いものについては、ピッキング対象のロケーションと保管用のロケーションに分けて(ピッキング対象のロケーションの在庫が少なくなったら、保管用のロケーションから在庫を補充する)、適正な在庫量をシミュレーションする機能もあります。

作業計画の最適化

最適化された作業指示を、物流ロボット、マテハン機器、倉庫作業員等のリソースを運用して、作業完了の優先順位や締め切り時間等の条件を満たしながら、もっとも効率的に実行するための、最適な作業計画を策定します。

倉庫運用状況の管理(モニタリング・分析・シミュレーション)

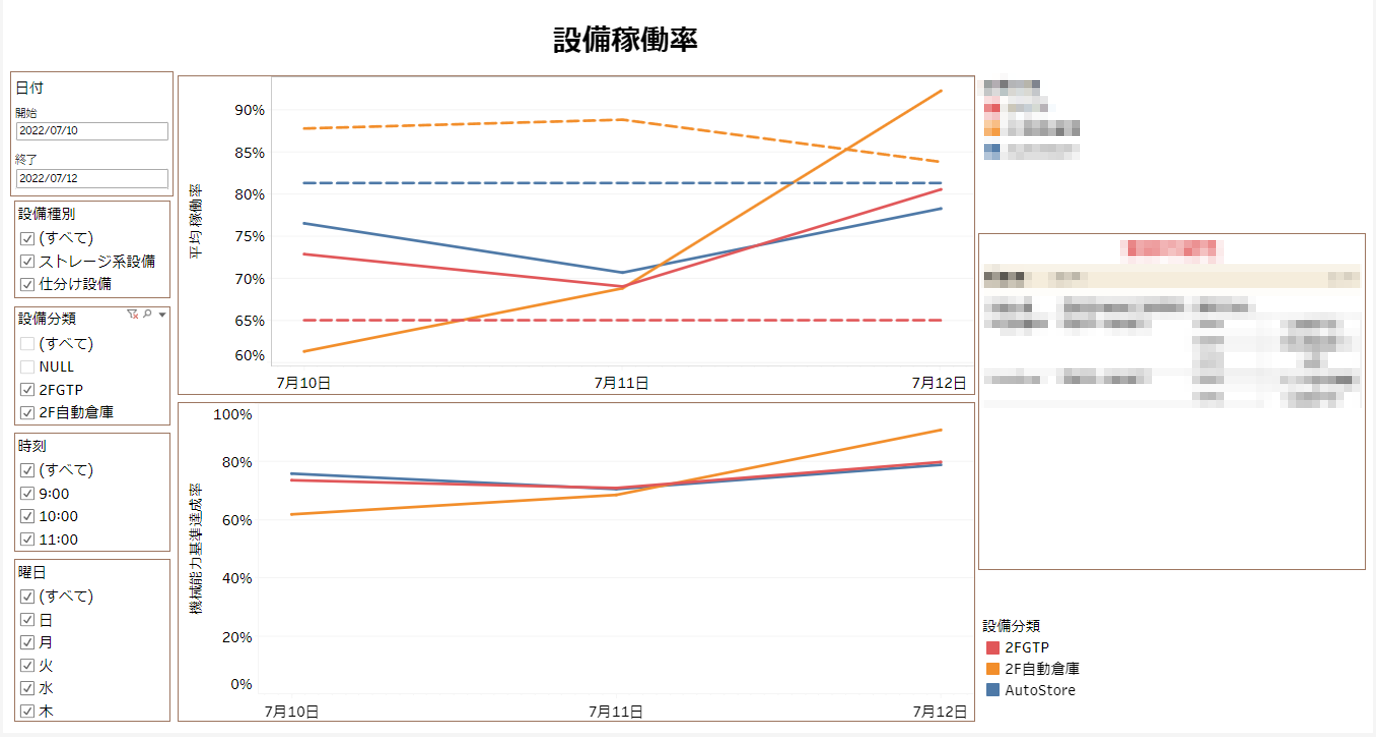

機器状況の管理

物流ロボットやマテハン機器の稼働状況(稼働中、充電中、待機中など)やリアルタイムな位置情報などを把握し可視化します。この機能は、WCSの管理機能として提供されている場合もあります。

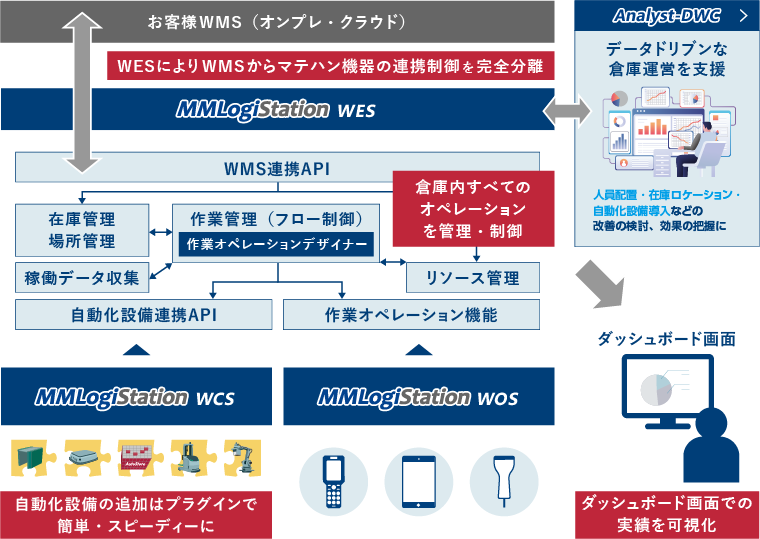

YEデジタルのWES「MMLogiStation」と連携する意思決定支援ダッシュボード「Analyst-DWC」の画面イメージを紹介します。

出展:YEデジタル

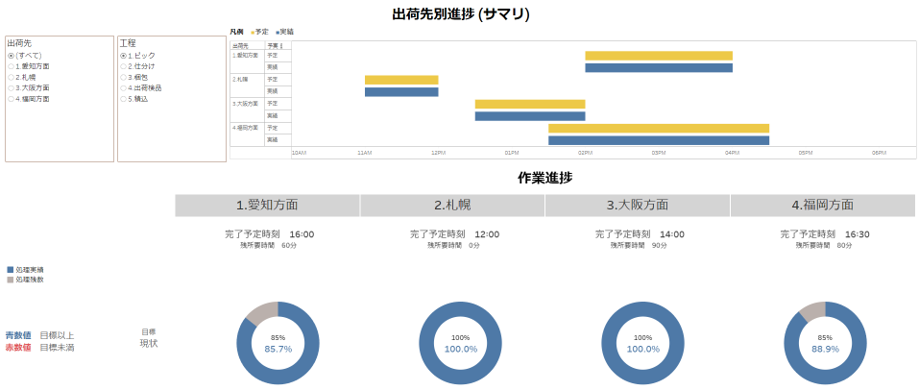

作業状況の管理

倉庫内の作業の進捗状況(完了状況、遅延状況、終了予測)やパフォーマンスを把握し、レポート等の形式で可視化します。倉庫運用にかかる各リソース、例えば倉庫のエリア毎、出荷バッチ毎、作業員毎といったものが、管理の切り口になり、作業遅延やパフォーマンスの低下が見られた場合には、管理者はその改善を判断することができます。

同じくYEデジタルの画面イメージを紹介します。これは、出荷方面別の作業進捗状況を示すものです。

出展:YEデジタル

分析・最適化シミュレーション

最新の進捗状況と、物流ロボットやマテハン機器、倉庫作業員といったリソースの状況を踏まえてリアルタイムに最適化シミュレーションを行い,、以降の計画を更新します。WMS、WCS等と広く連携することでリアルタイムに状況を把握し、最適化の内容を更新し続けられることはWESの大きなメリットです。

倉庫運用ビッグデータの蓄積と活用

倉庫運用の実績データを継続的に、大量に蓄積することで、最適化シミュレーションをより高い精度で行うことができるようになっていきます。例えば、作業員毎のパフォーマンス予測がより高い精度になって、さらにそういった作業員の配置にあわせて物流ロボットやマテハン機器とのよりスムーズな連携が計画される、といったことが期待されます。倉庫運用のビッグデータ活用と言える機能です。

AIエージェントによる倉庫運用管理

将来的には、と言ってもそう遠い先ではないかと思いますが、最適化シミュレーションに基づく実際の運用判断までをAIが代替する、いわゆるAIエージェント機能(※)がWESに備わってくると考えられます。

※AIエージェント機能とは、与えられた目標を達成するために、周囲の状況を把握・認識して、ユーザーからの指示を伴わずに、自律的に判断し行動するAIシステムのことです。人間のように考えながら行動できる点が最大の特徴で、従来からあるワークフロー等の仕組みと比べて、より柔軟で高度なタスク実行が可能になります。

複数の物流ロボットが連携する例

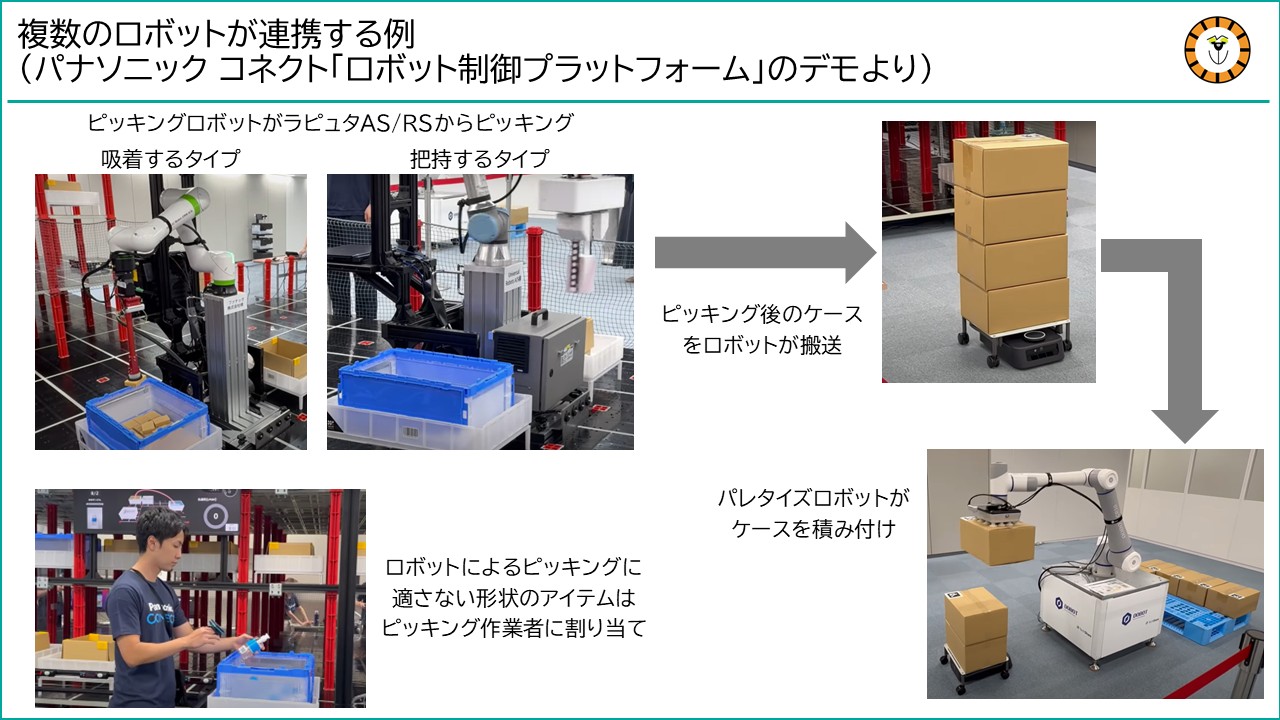

2025年7月にパナソニック コネクトが「ロボット制御プラットフォーム」を発表した際のデモがロボットの連携の例としてわかりやすかったので紹介します。(このソリューションについてはこの後の、主なパッケージとベンダを紹介するパートでも触れます)

動画で2:00(2分)を過ぎた辺りからラピュタAS/RSから荷物をピッキングするのですが、人でないと扱いにくい形状の荷物は人に割り当てられます。次に(3:15あたり)、ピッキングロボット(荷物を吸着するタイプと把持するタイプの2種類)でも扱える荷物はロボットに割り当てられます。ピッキングを終えたら(5:00辺り)、ケースに入れた荷物を搬送ロボットに載せて、搬送した先で(5:20)パレタイズロボットがケースをパレタイズしています。

WES導入の考え方

なぜWESが必要か、どんなメリットがあるか

複雑化する倉庫運用に対応するためにWESが必要

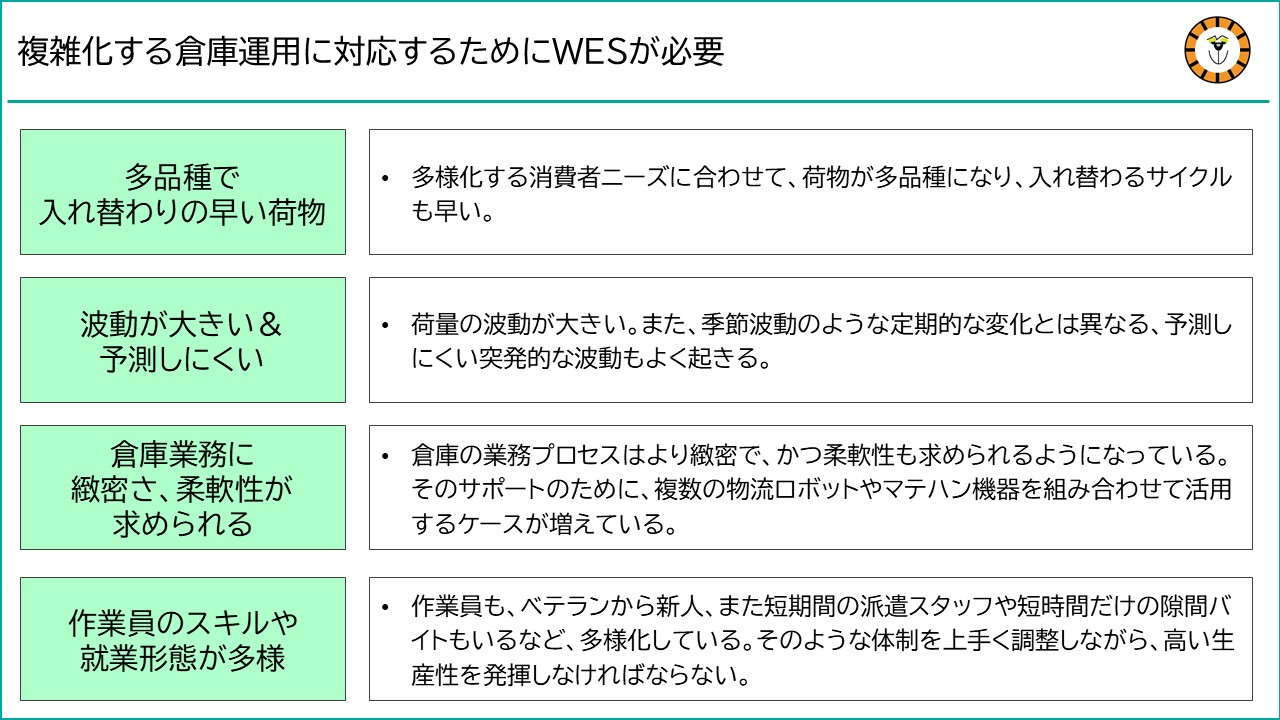

以下に挙げたような背景から、物流倉庫の運用は、これまで以上に複雑で高度なものとなってきています。管理者の経験やスキルだけで最適な運用を実現し、そして維持することはますます難しくなっており、WESの機能によるサポートが必要とされています。

・多様化する消費者ニーズに合わせて、荷物が多品種になり、入れ替わるサイクルも早い。

・荷量の波動が大きい。また、季節波動のような定期的な変化とは異なる、予測しにくい突発的な波動もよく起きる。

・倉庫の業務プロセスはより緻密で、かつ柔軟性も求められるようになっている。そのサポートのために、複数の物流ロボットやマテハン機器を組み合わせて活用するケースが増えている。

・作業員も、ベテランから新人、また短期間の派遣スタッフや短時間だけの隙間バイトもいるなど、多様化している。そのような体制を上手く調整しながら、高い生産性を発揮しなければならない。

もしWESが無かったらどうなるか?

WESが無いとすると、一般的にはWMSを改修して、物流ロボットやマテハン機器に指示を出したり、それらの連携を司るための機能を備えることになると考えられます。この場合、通常のWMSの機能とは異なる開発になるため、そのための体制の確保や、開発による影響の調査等が必要になったりと、思った以上に大きなコストが掛かってしまうことが懸念されます。また、WMSの変更があるとそれに引きずられてWES的な機能も作り直さなければなりません。

このようなことを考えると、基本的にはやはりWES的な機能は、WESとして切り分けて導入することが適切だと考えられます。WMS、物流ロボット、マテハン機器といった連携対象の一部が入れ替わることがあっても、その入れ替えに関連する部分だけを修正することでシンプルに対応することができます。

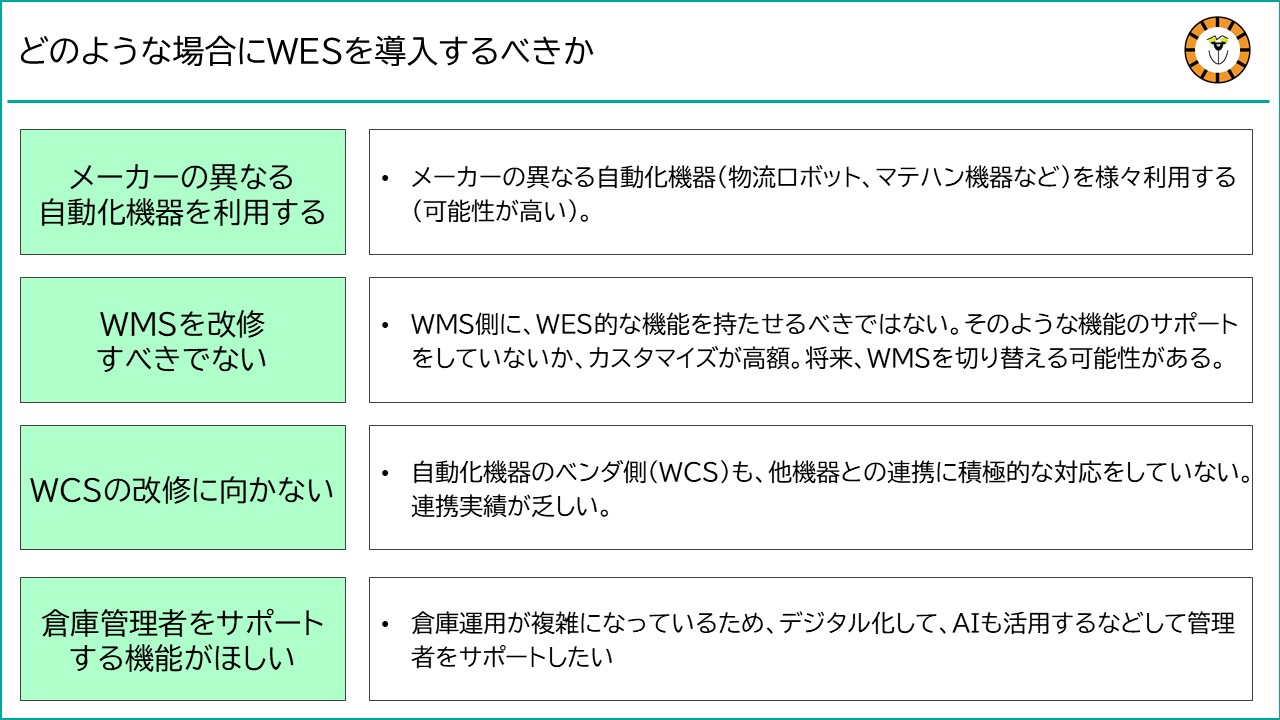

どのような場合にWESを導入するべきか

次に挙げる内容に当てはまるほど、WESの導入がふさわしいと考えられます。

・メーカーの異なる自動化機器(物流ロボット、マテハン機器など)を様々利用する(可能性が高い)。

・WMS側に、WES的な機能を持たせるべきではない。そのような機能のサポートをしていないか、カスタマイズが高額。将来、WMSを切り替える可能性がある。

・自動化機器のベンダ側(WCS)も、他機器との連携に積極的な対応をしていない。連携実績が乏しい。

・倉庫運用が複雑になっているため、デジタル化して、AIも活用するなどして管理者をサポートしたい

WESはパッケージを導入すべきか、自社で開発すべきか

WESを自社開発するケースもある

WESには、WMSほど多くはありませんがいくつかのパッケージシステムがあります(次のパートで例を挙げて紹介します)。多くのユーザ企業はいずれかのWESパッケージシステムを導入すると思われますが、自社で独自のWESを開発するケースもあります。

自社開発が選択されるのは例えば次のような場合です。

①自社独自の要件を実現したい。WESを他社との差別化要因にしたい。

②自社が利用するWMSや物流ロボット、マテハン機器にパッケージシステムがまだ対応していない(※)、もしくは対応するために高い費用がかかる。

③WES機能として当初に実現したい範囲が限定されており、将来的に広がるかどうか定かでない。パッケージシステムの導入は、実現したい内容に対して機能がリッチ過ぎる、費用が大き過ぎる。

※WES自体が比較的新しいタイプのシステムであることと、物流ロボット等について次々と新しい製品が登場していることから、WESのパッケージシステムも連携実績のあるWMSや物流ロボット等を順次広げて行っている状況です。

なお、WESは機能が多様で最先端の技術も活用するなど、その開発には高い専門性が要求されます。規模の大きなWESを自社開発するとなると、開発費用も開発期間も膨大になってしまう可能性があります。

WESの自社開発を支える経験豊富な外部ベンダも存在

自社開発といっても、一般的には外部の開発ベンダに依頼するもので、それらのベンダの中には複数のユーザ企業のためにWESを開発した実績を有する所もあります。パッケージシステムを提供するベンダが自社開発に協力するというケースもあるかと思います。

WESの主要なパッケージとベンダ

次のパッケージシステムを紹介しています。「パッケージシステム名/ベンダ名」として記載しています。パッケージ名が特にない場合はベンダ名だけを記載しました。

・MMLogiStation/YEデジタル

・東芝

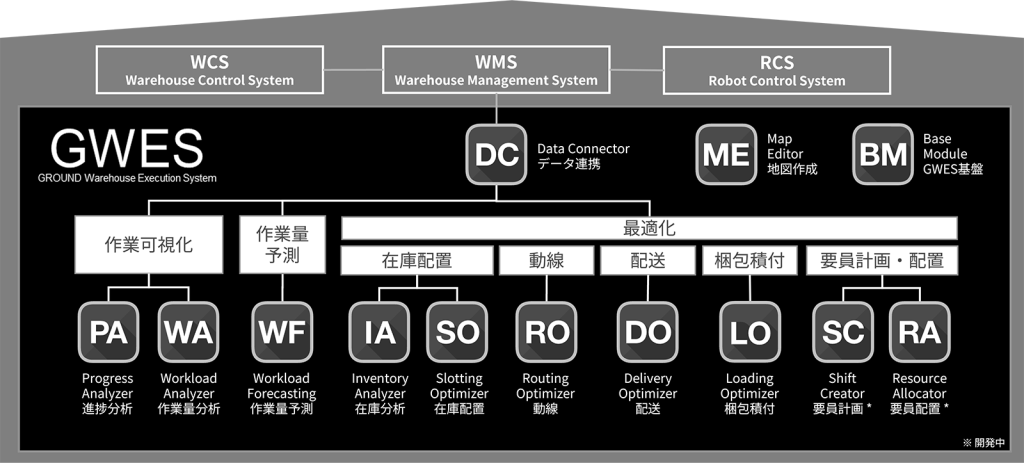

・GWES/GROUND

・ロボット現場導入におけるシステム連携サービス/パナソニック コネクト

・RMS/セイノー情報サービス

・+Hub/プラスオートメーション

・STREAM/Roboware(Gaussy)

・INSOL-HIGH

・おさんぽゼロ/T5

・NX-OCTO∞PASS/NX商事

・TUNAGERU INTEGRATION/APT

・LogiPull WES/CEC

・富士電機

・COOOLa WES/ブライセン

MMLogiStation/YEデジタル

YEデジタルについて

YEデジタルは、産業用ロボットの大手メーカーである安川電機のグループ会社で、物流をはじめ様々な業界向けにAIやIoTなど先端技術も活かしたシステムソリューションを提供しています。

1980年代から物流倉庫の自動化設備の制御技術に携わってきた技術力と知見がWESに活かされています。

WESの特徴

YEデジタルは2021年からWES「MMLogiStation」を提供しています。倉庫運用の実行から分析と改善までWESとして総合的な機能を備えていますが、YEデジタルとして培った技術力を活かした自動化機器の制御および連携は特に強みとされており、様々な機器との連携実績を蓄積して、開発体制も充実しています。WESだけでなくWCSの提供もしています。

出展:YEデジタル

MMLogiStationの紹介ページ

2024年6月にはLogistics Todayの記事でYEデジタルがWESのリーディングカンパニーと紹介されています。

代表的な導入事例

カインズ

ソフトバンクロボティクス

東芝

東芝について

東芝(※)は、物流領域ではWMS、WESといった情報システムに加えて、自動化機器も提供しています。自動化機器としては、搬送ロボット、GTP方式を実現する棚搬送ロボット、パレタイズロボット、ソーターなどを扱います。

※東芝グループの東芝インフラシステムズが担当しています。

WESの特徴

東芝のWESも充実した機能を備えており、WMSだけでなくバース予約システムやIoTシステム(RFID、QRコード、カメラ等の管理システム)との連携も実現しています。上述の通り物流ロボットなど自動化機器の提供も自社で手掛けているため、その連携にも強みを持ちます。また、「最適化」については他社と比較しても強調されているように感じます。例として作業オーダーの最適化やリソース運用の最適化の考え方が示されています。

東芝のWES紹介ページ

代表的な導入事例

具体的な導入事例は公開されていませんでした。

GWES/GROUND

GROUNDについて

GROUNDは、ピッキングアシストAMRや搬送ロボット、無人フォークリフトなどの自動化機器とWES「GWES(GROUND Warehouse Execution System)」、そして物流DXコンサルティングサービスなどを提供しています。

WESの特徴

GWESは、作業の分析や最適化を行うためのWESの各機能を、10以上のモジュールに分けて構成されています。例えば在庫やそのロケーションに関連するモジュールとして、地図作成、在庫配置、動線、在庫分析、といったものがあります。

GROUNDはWESを次世代型物流システムのオペレーティングシステム(OS)と位置付けて、自動化が進み、データが蓄積されてAIがその運用を支援する次世代の物流施設を「HyperWarehouse」と呼んでいます

出展:GROUND

GWESの紹介ページ

代表的な導入事例

トラスコ中山

日本通運

花王

シーエックスカーゴ(日本生活協同組合連合会の物流子会社)

ロボット現場導入におけるシステム連携サービス/パナソニック コネクト

パナソニック コネクトについて

パナソニック コネクトは、サプライチェーン、公共サービス、生活インフラ、エンターテインメントの各業界にシステム関連のサービス・ソリューションを提供しています。

WESの特徴

WESに相当するソリューションとして、ロボット現場導入における「システム連携サービス」を2025年6月から提供しています。加えてパナソニック コネクトは、アームロボットや搬送ロボットなど様々なロボットの制御を一括で行うという「ロボット制御プラットフォーム」も提供します(本記事の初稿時点では提供前で、2025年10月からの予定とされています)。こちらはいわば共通WCSとでも言えるものかと思われます。

またこれらのソリューションは、パナソニックが2021年に買収したBlue Yonderのソリューション「Cognitive Solutions for Execution: Warehouse」(AIと機械学習を活用して倉庫運用を高速化・効率化する、とされています)と連携するものとされています。ラピュタロボティクスとの提携も強調されていますね。

出展:パナソニック

システム連携サービスの紹介ページ

ロボット制御プラットフォームの紹介ページ

代表的な導入事例

具体的な導入事例は公開されていませんでした。

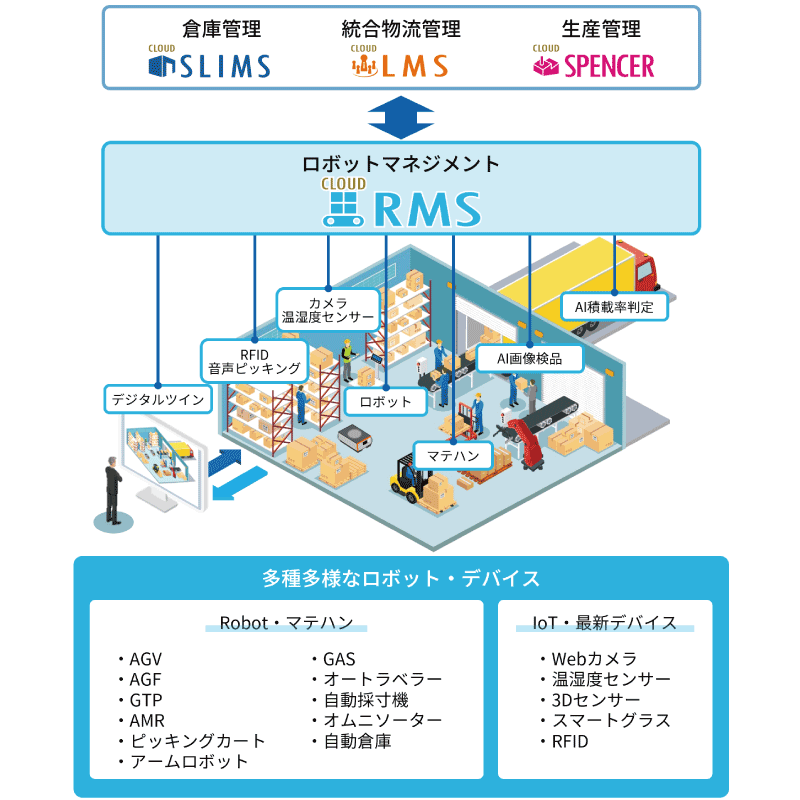

RMS/セイノー情報サービス

セイノー情報サービスについて

セイノー情報システムは、西濃運輸をはじめとするセイノーグループの企業で、情報システムやコンサルティング、また業務アウトソーシングなどのサービスを提供しています。

WESの特徴

セイノー情報サービスはWESに類するシステムとして「RMS(Robots Management System)」を提供しています。物流ロボット市場の成長が続くトレンドを受けてロボットに寄せたネーミングにしたものと思われますが、機能としてはWESが物流ロボットやマテハン機器等と連携するのと同様です。

作業の進捗状況管理のためには「SLIMS」、生産性管理のためには「Flabor」といった別のシステムが必要とされますが、それらを組み合わせることで先に紹介したWESの機能+αとなることが下図からもわかります。

出展:セイノー情報サービス

RMSの紹介ページ

代表的な導入事例

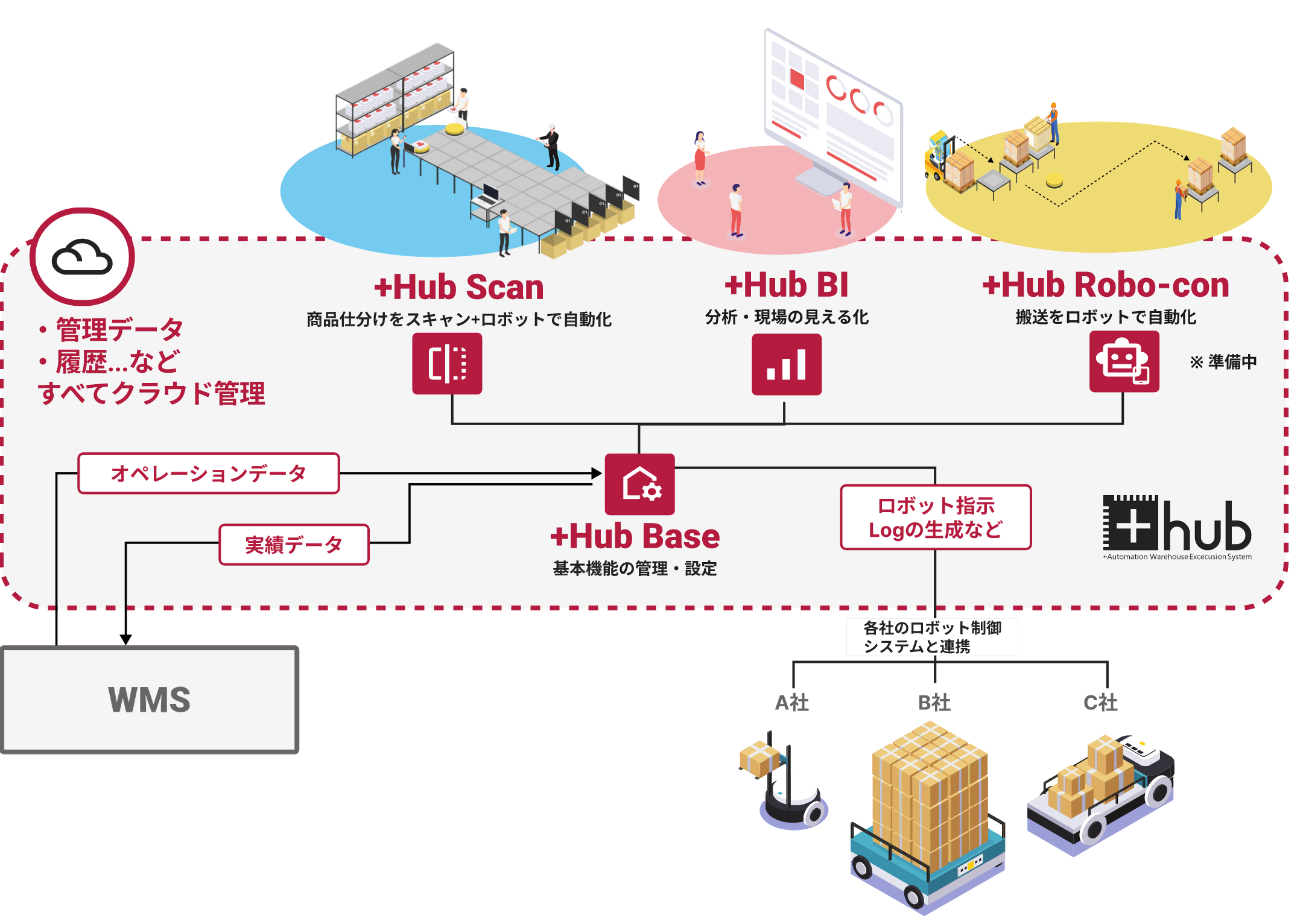

+Hub/プラスオートメーション

プラスオートメーションについて

プラスオートメーションは仕分けロボット「t-Sort」シリーズやロボティクス自動倉庫「AirRob」、その他搬送ロボットなどと、それらのロボットやWMSとの連携を実現するWES「+Hub」を提供しています。

物流ロボットについて、初期費用をかなり少額にし、月額のサブスク料金で利用ができる「RaaS(Robotics as a Service)」形式でも提供していることが大きな特徴です。

WESの特徴

プラスオートメーションが提供する物流ロボットに加えて、他社が提供するロボットやマテハン機器とも連携することができます。他社が提供する機器については、標準機能として既に連携をサポートするものがあり、それ以外の機器でも基本的にはカスタマイズにより対応可能です。

出展:プラスオートメーション

日本で利用されている物流ロボットの中でもt-Sortはかなりのヒット商品で、t-Sortを中心にプラスオートメーションが手掛けた導入実績は既に190拠点(2025年3月時点)を超えています。多数の導入実績を経てUI等が洗練されてきているのも+Hubの特徴だと考えます。

+Hubの紹介ページ

代表的な導入事例

澁澤倉庫

センコー

山善

STREAM/Roboware(Gaussy)

Roboware(Gaussy)について

会社名はGaussyで、同社が手掛ける物流ロボット関連のサービスがRobowareです。

Robowareは、搬送ロボット、棚搬送ロボット、仕分けロボットといったロボットソリューションと、それらのロボットやWMSとの連携を実現するWES「STREAM」を提供しています。

ロボットの提供方法として、購入の他にレンタルプランも用意されています。

WESの特徴

基本的にはRobowareが提供するロボット群を対象としたWESとされています。ロボットのバラエティもあるため、自社ソリューションのみで必要な機能を揃えられるということかと思います。STREAMの利用量はレンタルプランの月額料金に含まれており、システム開発の追加負担が無くすぐに利用できます。

STREAMの紹介ページ

代表的な導入事例

佐川グローバルロジスティクス

三菱商事ロジスティクス

日本トータルテレマーケティング

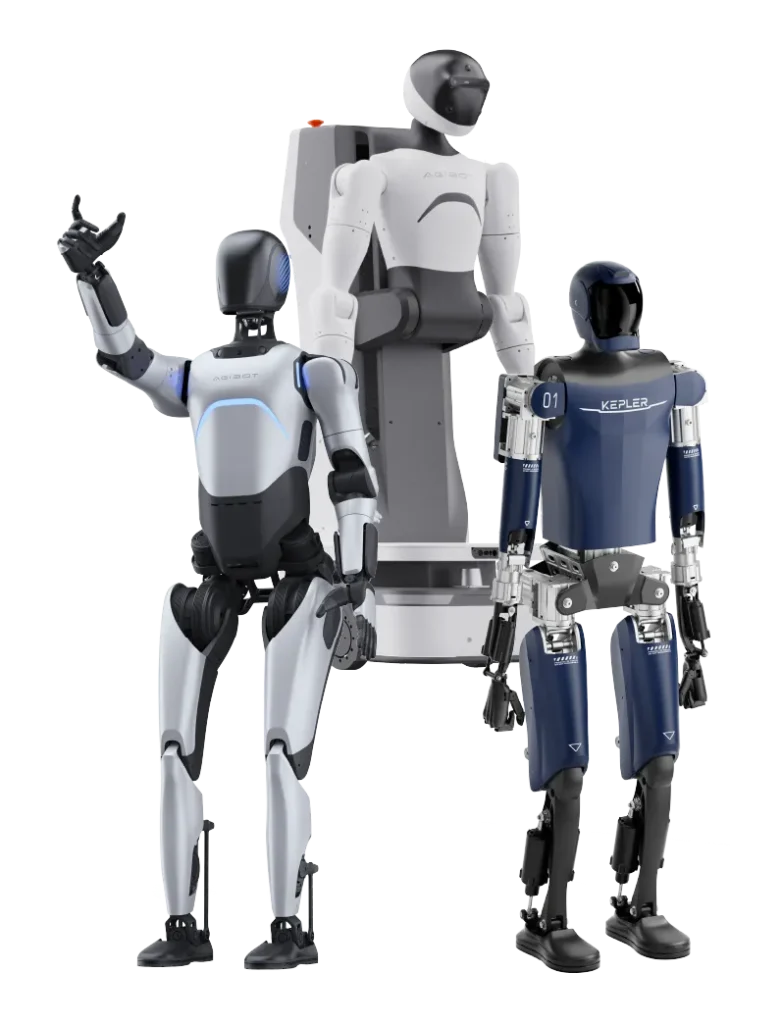

INSOL-HIGH

INSOL-HIGHについて

INSOL-HIGHは国内でいち早くヒューマノイドロボットの実用化を掲げ、既存の物流ロボットでは自動化ができなかった範囲までをカバーして倉庫業務の「完全自動化」を目指しています。この他にも倉庫自動化のコンサルティング、物流ロボットの導入支援、自動化への適性を考慮した不動産コンサルティング、そしてWESなど物流システムの開発を手掛けています。

出展:INSOL-HIGH

WESの特徴

大きな特徴はやはり、現時点でおそらく唯一の、ヒューマノイドロボットにも対応したWESである点です。(近い)将来にヒューマノイドロボットを活用する可能性がある場合、INSOLHIGHのWESは有力な選択肢になります。倉庫自動化およびWESの開発経験も豊富なため、ヒューマノイド以外の領域も充実した機能が期待されます。

※INSOL-HIGHのWESは実は、現時点ではまだパッケージシステムとして販売中ではありません。同社にインタビューさせていただいた際に、ヒューマノイドロボット活用のためのプラットフォームとして開発されていることを確認しました。WMSやその他のロボットとの連携、管理・分析系の機能も備えているためWESにも該当するシステムと捉えています。

既に、一部のユーザ企業に向けて個別対応的に提供もされているそうです。

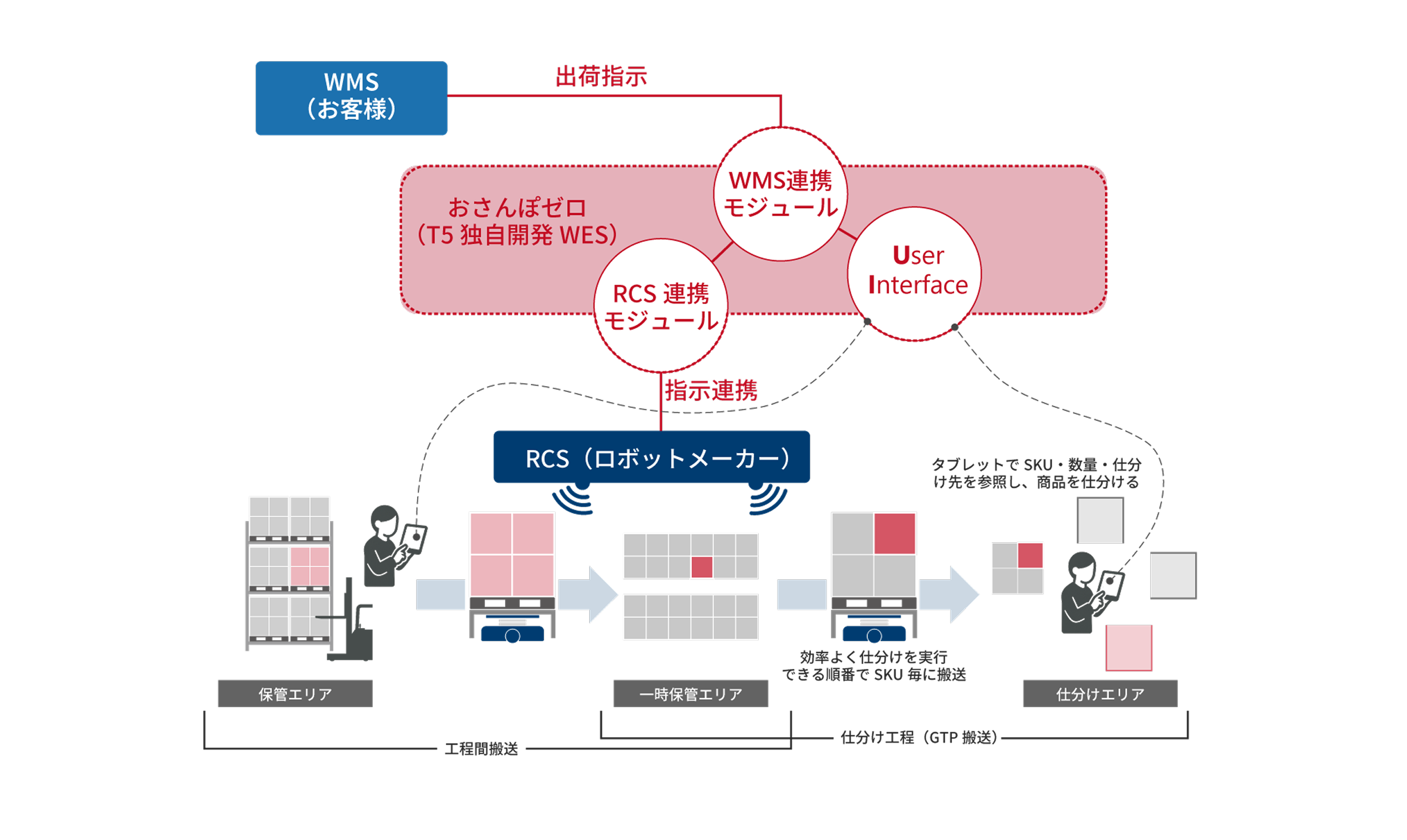

おさんぽゼロ/T5

T5について

T5は、現場課題の抽出からその解消まで、一通りのサービスをワンストップで提供しています。

・物流現場の自動化診断と課題抽出

・自動化を含む業務オペレーション構築

・自動化の提案・プランニング

・実際の自動化機器およびシステムの導入・インテグレーション

WESの特徴

T5が自社開発した「おさんぽゼロ」は、BtoB業態の物流現場におけるケース単位の「ピッキング」およびその「横搬送」と、店舗別等の「仕分け業務」に特化した、シンプルなWESです。

例えば、フォークマンがネステナーやパレットラックから必要数量のケースをトータルピックし、仕分けエリアまで横搬送した後、人の手で店舗別に仕分ける、というようなオペレーションにおいて効果を発揮します。

WES「おさんぽゼロ」と共に、フォークマンおよび仕分け作業員用のタブレット端末、トータルピックした荷物を横搬送するAGVを導入するとします。横搬送はAGVが行うためフォークマンは移動を減らし(おさんぽゼロ)、ピッキングに集中できます。そして、ピッキング、搬送、仕分けを連携して指示を出すため、最終的な仕分けまでを含めた効率的な作業順で処理することができます。

出展:T5

出展:T5

活用シーンをかなり絞り込んだ、面白い存在だと思います。自動化の内容も、効果は十分にありつつも投資がそう大きくはならなさそうな、うまい具合の「ちょうどよさ」を感じました。

おさんぽゼロの紹介ページ

代表的な導入事例

具体的な導入事例は公開されていませんでした。

NX-OCTO∞PASS/NX商事

NX商事について

NX商事はNX(日本通運)グループの一員で、物流ロボットなど自動化機器を含む物流機器、その工事、物流システム、物流資材などを幅広く提供する商社です。2025年からWES「NX-OCTO∞PASS(エヌエックス-オクトパス)」を提供しています。

WESの特徴

WMSやERP、そして物流ロボットやマテハンなど自動化機器との連携機能を備えることで、自動化機器の導入から稼働開始までの期間を短縮し導入コストが削減される、とされています。中~大型の物流センターが、複数の自動化機器を利用しつつ24時間/365日無停止稼働できることが想定されており、リスクヘッジ策や障害時対応の迅速性が充実した、高い可用性が強調されています。

NX-OCTO∞PASSの紹介ページ

代表的な導入事例

具体的な導入事例は公開されていませんでしたが、NXグループ内では既に実績のあるものと考えられます。

TUNAGERU INTEGRATION/APT

APTについて

APTは他メーカーが導入した自動倉庫の保守・メンテナンス、および更新をサードパーティーとしてより低コストで実施するサービスを展開し、その後海外製の物流ロボット(AGVやACR、パレットシャトルなど)などの自動化機器およびそれに付随する情報システムの導入も手掛けています。

WESとは銘打ってないのですが、それに相当するソリューションとして「TUNAGERU INTEGRATION」を提供しています。

WESの特徴

TUNAGERUは見ての通り「繋げる」を意味しており、搬送、保管、ピッキングといった各工程の様々な自動化機器との連携実績を有しています。自動倉庫を起点に長く倉庫自動化の機器およびシステムに携わってきた蓄積が活かされていると言えます。

TUNAGERU INTEGRATIONの紹介ページ

代表的な導入事例

日東工業

白鳩

LogiPull WES/CEC

CECについて

CECは日本の独立系システム開発会社で、幅広い業界向け多様なソリューションを展開しています。物流領域では、バース予約システム「LogiPull」と、WES「LogiPull WES」を提供しています。

WESの特徴

同じLogiPullシリーズでバース予約システムも展開しており、バースへのトラックの到着予定に合わせて倉庫での入出庫業務を最適に計画・実行できるという機能は特に強調されています。その他のWES機能も一通り備えているとされています。

LogiPull WESの紹介ページ

代表的な導入事例

具体的な導入事例は公開されていませんでした。

富士電機

富士電機について

富士電機は、産業・社会インフラ関連で様々な機器およびシステムを提供する総合メーカーです。物流関連では、DPS(デジタル・ピッキング・システム)などのピッキングソリューションや仕分けソリューション、そしてWES「WES/FLEXLOGI」を提供しています。

WESの特徴

WESの機能の中でも、リアルタイムな作業状況等の「見える化」が特に強調されています。その上で改善や最適化が可能になるコンセプトと考えられます。

WES/FLEXLOGIの紹介ページ

代表的な導入事例

具体的な導入事例は公開されていませんでした。

COOOLa WES/ブライセン

ブライセンについて

ブライセンは物流・流通業向けの各種パッケージソフトの提供や、オフショア開発、データベースや画像処理関連、またAIアノテーション関連のサービスなどを手掛けています。

クラウド型WMS「COOOLa」とWES「COOOLa WES」を提供しています。

WESの特徴

機能としてはその他のWESと同様の内容が紹介されています。同社のWMSを利用している場合は、同じベンダになるのでWESとワンストップで対応してもらうことが期待されます。ブライセンのホームぺージでは、ユーザの要望への対応力やそのスピード、またコストなどが強みとして強調されています。

COOOLa WESの紹介ページ

代表的な導入事例

具体的な導入事例は公開されていませんでした。

ここ数年のうちに、導入検討する企業も、パッケージソリューションのバラエティも増えてきたWESを今回は特集しました。今後は、機会があれば実際の導入事例などを取材していきたいと思います。ぜひお楽しみにお待ちください。