物流倉庫におけるヒューマノイドロボットの実用化に向けた具体的な動きが、いよいよ始まりました🤩注目ニュースとして、周辺事情の紹介とあわせてお届けします!

日本初!?物流現場へのヒューマノイドロボット導入を発表

2025年10月30日、INSOL-HIGHと山善が、ヒューマノイドロボットの社会実装を目指す共同プロジェクトの一環として、東京納品代行(センコーグループ)の物流センターに1体のヒューマノイドロボットを試験導入すると発表しました。実際の現場で、ユーザ企業も含めた導入をするのはおそらく日本初ではないかと思います。

発表と同時に、ヒューマノイドによるピッキング作業のデモンストレーションも行われました。20社を超えるメディアが集まり、同日中にテレビのニュースでも多数取り上げられるなど、非常に注目度の高いものになりました。

テレビ東京の「WBS(ワールドビジネスサテライト)」でも取り上げられた。

出展:テレ東BIZ

ヒューマノイドがピッキング作業を実行

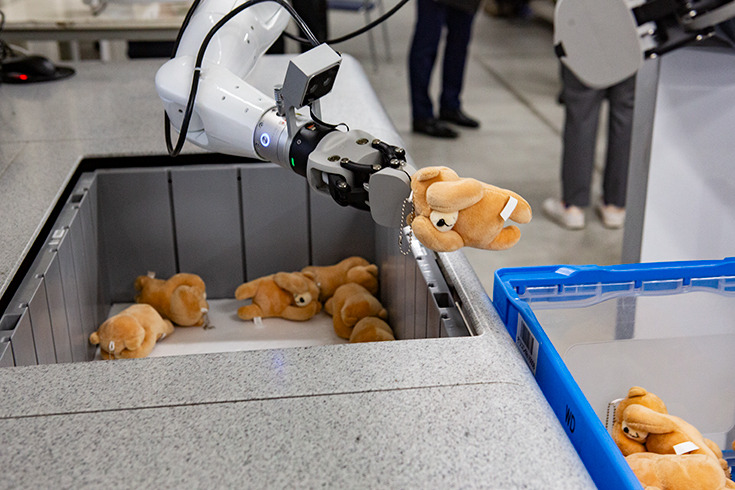

不規則に配置されたぬいぐるみをピッキング

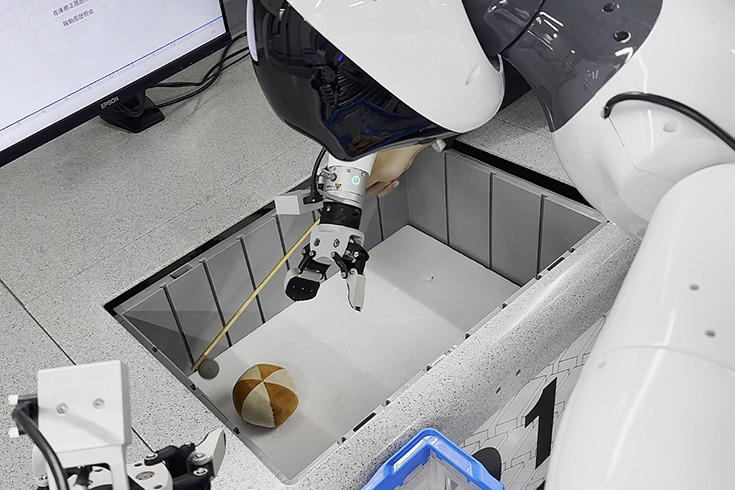

デモンストレーションでは、東京納品代行に導入されている自動倉庫型の物流ロボット「AutoStore」の作業ステーションで、保管用のコンテナに入ったぬいぐるみをピッキングする様子が紹介されました。ヒューマノイドロボットは顔と両手に合計3つのカメラを搭載していて、カメラから得た情報を総合的に判断しながら、不規則に置かれたぬいぐるみをひとつずつピッキングして、別のコンテナに移していきます。

出展:ロボスタ

初めて見る物や、不規則に動く物でもピッキングできる

名刺入れという、初めて見る物のピッキングにも成功していました(動画の2:00辺り~)。カメラで見て、また少し触れてみることで、形状、質感(やわらかさや滑りやすさ)、重さなどを予測しながらピッキングを成功させます。

出展:ロボスタ

さらに別の物(やわらかいボール状の物)を、今度は、ピッキングする直前に横から急に動かしても追随してピッキングします(動画の2:20辺り~)。動画で見ると、即座に反応しているのがわかります。

出展:ロボスタ

ちょうど同じ時期に上海で開催されたCeMAT Asia(物流ソリューションの国際的な見本市)でもヒューマノイドロボットのデモは行われていましたが、それよりも日本で行われた今回のデモの方がかなり品質が高いと感じます。中国のデモの様子はこちらの記事で紹介していますのでよかったら比較してみてください。 2025年10月28~31日に上海で開催されたCeMAT ASIAに行ってきました。構内物流やサプライチェーンの最新ソリューションが出揃う大規模な見本市です。日本で開催される国際物流展の、中国・アジア版みたいなものですね。10万人以上もの来[…]

完全自律性がレスポンスの速さや柔軟性につながっている

デモの動画で見られるように、ヒューマノイドは現場での不規則な状況の変化にすぐに反応して、柔軟に動作を変えています。このヒューマノイドロボットは、事前に同様の環境下で様々な動作のトレーニング(※)を受けており、現場状況の色々なパターン、その成功や失敗を多数経験し学習しています。

その学習をベースに、現場ではカメラやセンサーを通してリアルタイムに環境と状況の変化を認識し、必要な動作をAIが自律的に判断して実行に移していきます。従来型のロボット制御では、動作のひとつひとつにあらかじめルールを設定していましたが、ここではそのような細かな設定をするというよりは、経験から学習させる、というアプローチを取ります。名刺入れを一度ピッキングして、二度目で成功していることからもわかるように、自律的な運用の中でも継続して学習します。

テキストや画像を生成するAIが、ユーザから教育を行うことでアウトプットの品質を高めて行く、そのフィジカル版というようなものです。まさにそのものということで、これはフィジカルAIと呼ばれます。状況認識や判断、そしてそれを踏まえた動作が総合的に人に近づいていくことで、人の代替ができるようになっていくことが期待されます。

※ヒューマノイドロボットを実用化するためには、人による動作の模倣学習や仮想のシミュレーションを通して動作を経験させて、そのデータ(=フィジカルデータ)を収集して継続的に学習していく必要があり、これを「トレーニング」と呼びます。今回の導入では模倣学習を繰り返して学習データが生成されています。

今回導入されたヒューマノイドロボットの紹介

今回導入されたのは、中国のメーカーAgiBotが開発した「G1」のAMRタイプ(二足歩行でなくAMRで移動するタイプ)です。

AgiBotについて

2023年に上海で設立された企業で、ヒューマノイドロボットとそのエコシステムの構築に取り組んでいます。

ヒューマノイドロボットおよび、ヒューマノイドのトレーニングを行ってそのデータをマネジメントする総合的なプラットフォームサービス(AIDEAプラットフォーム)を提供しています。

今回導入されている「G1」に続き、2025年10月には新しい機種「G2」が発表されています。INSOL-HIGHと山善の取り組みも、今後はG2に移行していくものと思われます。

ヒューマノイドロボット「G1」のスペック

身長:昇降機構があり、130~180cmの間くらい

身長:昇降機構があり、130~180cmの間くらい

腕のリーチ:約70cm

自重:約150kg

自由度(動かせる間接数):20

連続稼働時間:4時間以上

物流においては、どんなシーンでヒューマノイドが活用されそうか?

自動化設備との連携で完全自動化へ!?

東京納品代行のデモでは、AutoStoreの作業ステーションでヒューマノイドがピッキングを行っています。AutoStoreのようなGTPソリューションでは、ピッキングのための作業員の歩行移動は削減できたものの、最後のピッキング自体は人が行わざるを得ませんでした。これをヒューマノイドが代替することができれば、自動化の範囲が更に広がりますし、例えば夜間も含めてずっと作業を継続するような運用もできるかもしれません。

自動化設備が高額なため、投資の回収期間が長くなってしまうという声をよく聞きますが、設備の稼働時間を長くすることができればその期間の短縮につながるというメリットも生まれそうです。

他にも、ピッキングの逆の、棚入れの工程にも使えそうです。仕分けロボットに商品を投入する、なんてこともできそうです。実際、2025年9月に開催された国際物流展ではヒューマノイドが仕分けロボットに商品を投入するデモが行われていました。

アマゾンで活用されるAgilityRoboticsのヒューマノイドロボット「Digit」は工程間の搬送などを行っています。

自動化設備との間での物の出し入れや受け渡し。配送で言うところのラストワンマイルならぬ、倉庫でのラストワンフィートとでも言いましょうか、そういう作業をヒューマノイドロボットが代替できるようになれば、ゆくゆくは物流倉庫の完全自動化に近づいていけるかもしれません。

様々なシーンでの活躍と、マルチタスク化にも期待

自動化設備との連携を前提にしなくても、もっと色々なことができるようになるかもしれません。アソートシステムに物を投入したり、DPSでピッキングしたり、保管棚まで普通に移動して行ってピッキングすることも当然期待できそうです。人が作業している環境にそのまま適用できる期待があるのがヒューマノイドのメリットかと思います。

また、同じロボットが複数のタスクをできるようになるという期待もあります。複数タスクのトレーニングを受けて、現場では(おそらくWESなどと連携して)作業の計画やその進捗に応じて従事するタスクを判断していくような。自律的に活動できるヒューマノイドになると、これまでの物流ロボットとは大きく異なってきますね。

・これまでの物流ロボット=限定的な、定型化された作業を大量かつ迅速にこなす

・ヒューマノイド=マルチな作業を兼務できる。自律的に状況を認識して最適な作業を選択・実行する。

INSOL-HIGH&山善の取り組みと展望

日本ならではの高品質な動作を目指す

今回導入されているのは中国のメーカーのロボットです。ロボット自体の開発で日本企業がアメリカや中国と競っていくのはなかなかハードかもしれません。しかし、先にも述べた通りヒューマノイドロボットはトレーニングを必要とするもので、そこではトレーニングとそのデータの質が非常に重要になります。日本の製造業や物流業の高品質な現場を想定したトレーニングを行うことで、海外製のヒューマノイドであっても、日本でこその高品質な動作をする、INSOL-HIGHと山善はそのような狙いを持って活動されているとのことです。

たしかに、繊細な荷物の扱いや、丁寧な梱包など、おそらく海外では人でもあまりやっていないような気がします。ヒューマノイドによって日本品質を世界に発信できる、なんてことになるととても面白そうです🤩そう考えると、世界と競うというよりも、得意分野でもって世の中の発展に貢献しようというスタンスとも感じます。

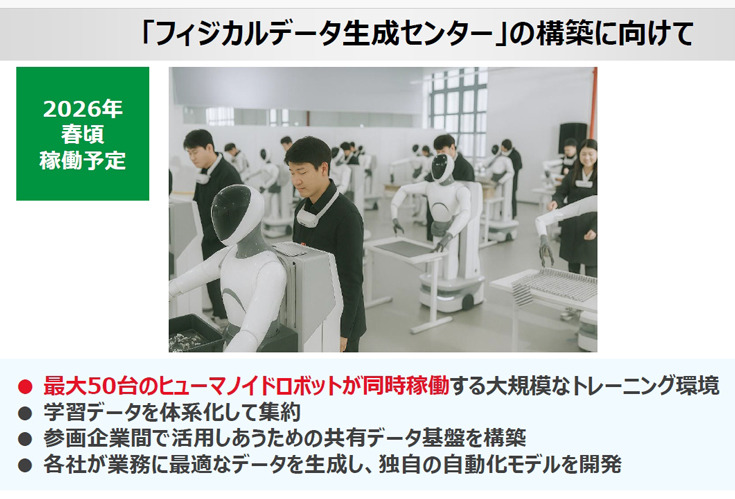

業界/企業横断の「フィジカルデータ生成センター」でヒューマノイドをトレーニング

INSOL-HIGHは、「ヒューマノイドを賢く早く育てる」というスローガンを掲げて、製造業・物流業の大手企業を中心に業界横断のコンソーシアム形式で「ヒューマノイドロボット・フィジカルデータ生成センター」構築プロジェクトを始動しています。複数企業の力を結集して集中的にヒューマノイドのトレーニングを行い、大量の学習データ(フィジカルデータ)を生成・蓄積して、早期にヒューマノイドの実用化を目指す取り組みです。最大で50体程度のヒューマノイドを稼働させる計画だそうで、日本では最大の規模感になりそうです😲

本記事初稿の2025年11月初旬時点では、参加企業をまだ若干募集中のようですよ🤭

フィジカルデータ生成センターに関する、INSOL-HIGHのリリース

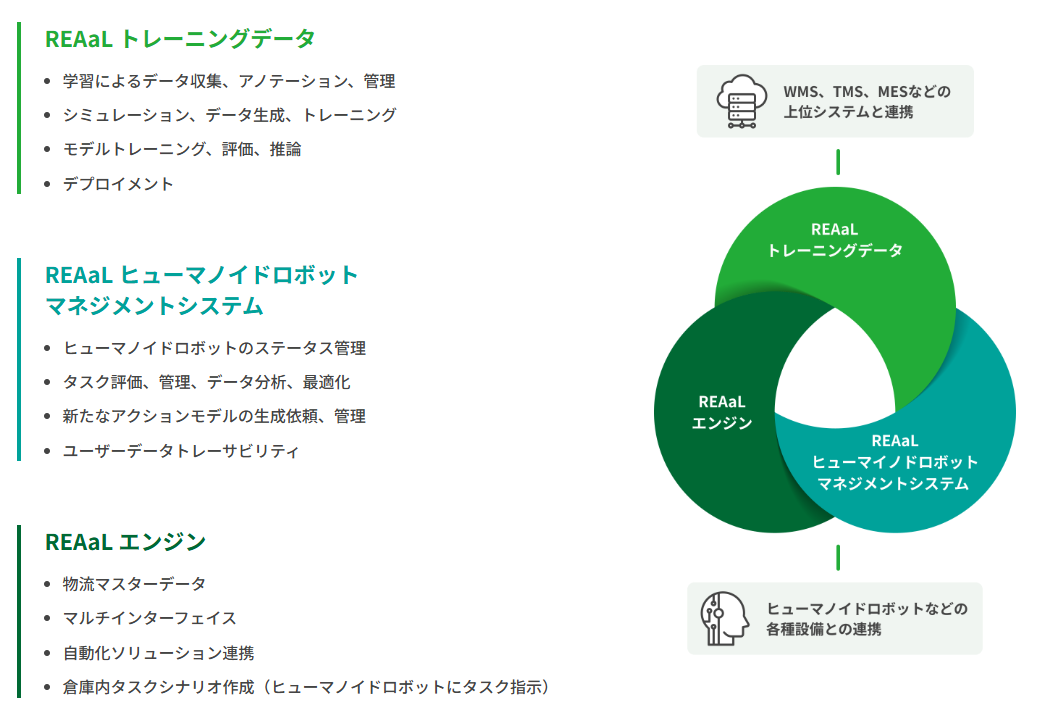

ヒューマノイド専用の総合支援プラットフォーム「REAaL」を独自開発

フィジカルデータ生成センターの運用を支える重要な要素として、INSOL-HIGHはヒューマノイドのトレーニングと、物流や製造の現場での運用のマネジメント、そして関連する他ソリューション(例えば物流だとWESやTMS)との連携など、実用化に必要な各要素(要はこれさえあればヒューマノイドを使えるようになるということ!)を総合的にカバーするプラットフォーム「REAaL(リアル)」を独自開発しています。学習データとソフトウェアの面ではしっかりと独自色が出されていくわけですね。

出展:INSOL-HIGH

以上、今回はいよいよ具体的な姿が見えてきたヒューマノイドロボットの活用について紹介しました!どんどんニュースが出てきそうですので継続して発信していきます💪