先日、INSOL-HIGHと山善が物流倉庫においてヒューマノイドを実用化すべく試験導入を開始したことを記事にしました。この直後の2025年11月6日にINSOL-HIGHが主催した「Humanoid Robot × Japan’s Future Meet UP」でもヒューマノイドに関する展望などが披露され、それがとても興味深い内容だったので紹介します。 物流倉庫におけるヒューマノイドロボットの実用化に向けた具体的な動きが、いよいよ始まりました🤩注目ニュースとして、周辺事情の紹介とあわせてお届けします!

日本初!?物流現場へのヒューマノイドロボット導入を発表

2025年10月30日、IN[…]

- 1 「Humanoid Robot × Japan’s Future Meet UP」について

- 2 パネルディスカッション「フィジカルAI時代 日本の勝ち筋」

- 3 「フィジカルAI時代 日本の勝ち筋」について気になった点

- 4 ヒューマノイド専用「フィジカルデータ生成トレーニングセンター」の紹介

「Humanoid Robot × Japan’s Future Meet UP」について

イベント概要

ヒューマノイド、フィジカルAIの有識者が集って、最先端の知見を共有するとともに、日本が今後の国際競争で勝ち抜くための「独自の勝ち筋」を探る議論が展開されました。また、登壇者と来場者の交流を通じて、新たなビジネス機会を創出しようという場も設けられました。会場キャパが100名程度なのに対し、その倍以上の申込があったそうで、抽選で入ることができました✌️

登壇企業

【INSOL-HIGH 磯部 宗克さん】

脳と身体を備えたロボットが、実世界において有効活用されるよう総合支援する「REAaL」プラットフォームを開発中。2026年に業界/企業横断で運営する、ヒューマノイドロボット専用の「フィジカルデータ生成センター」を開設予定。

【山善 北野 峰陽さん】

製造業向け産業用ロボットで実績多数。ヒューマノイドロボットの社会実装に向けてINSOL-HIGHと提携。他の皆さんがいかにも専門家です!的な自己紹介をされる中、北野さんだけプライベートで家族円満であることを強調されて会場をなごませていました👍

【野村総合研究所】

基調講演にて世界のヒューマノイドロボット市場の最新動向を紹介、日本が取るべき戦略を提言。

【ファーストライトキャピタル 頼 嘉満さん】

SaaS、AI、Automation(自動化)、DXスタートアップに投資するベンチャーキャピタル。パネルディスカッションの司会を担当。パネリストが話す内容によって次の方に振る話を臨機応変にアレンジして行くなど、ご本人もテーマについて造詣が深いこともあって、内容をぐっと面白くする名司会ぶりでした👏

【NVIDIA】

GPUやAI関連の半導体のメーカー。フィジカルAIの開発プラットフォームを提供。2025年7月に、上場企業で世界で初めて、時価総額が4兆ドルを超えたと話題になりました😵

【Amazon Web Service(AWS)】

クラウドコンピューティングサービスを提供。NVIDIA、MassRoboticsと共に、ロボティクスとフィジカル AI の領域でのスタートアップ企業を支援するフェローシッププログラムを提供。

イベント内容の共有・発信について

残念ながら、登壇企業の半分ほどが、その発言内容をメディアやSNSで発信するのを控えてほしい、とのことでした。ですので、それらの企業の方が発言された内容は基本的に伏せつつ、「フィジカルAI時代 日本の勝ち筋」というテーマで行われたパネルディスカッションを通して筆者が学んだ、また感じたこととしてこの後のパートで紹介させていただこうと思います。(あくまで筆者の認識であって、何かおかしなことを書いていても登壇者の方々のせいではありません😅そっとご指摘ください)

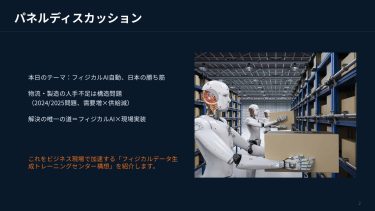

パネルディスカッション「フィジカルAI時代 日本の勝ち筋」

フィジカルAIをどう定義するか

AIの進化の先にある、物理世界とAIとのインタラクション(相互作用)。AIが、ロボットを通して物理的な環境や状況を認識し理解して、ふさわしい動作を判断していく。

物理世界において、人の代わりを担っていく可能性がある。例えばヒューマノイドロボットが、製造業において溶接や研磨といった手作業を担ったり、ホテル等で使われるタオルを畳んだり、といったケースが考えられる。

なぜフィジカルAIが重要になるか

ChatGPTなどの生成AIはインターネット上に存在する情報に基づいて文章を書いたり会話をしたりすることができる。これに対してフィジカルAIは、インターネット上には存在しない物理的な事象を認識し、データに換えて学習していく。

例えば、製造工場や建築現場、宿泊や飲食の施設といった実際の現場の物理的な動作やそのノウハウ、コツはインターネット上には落ちていない。データ化という観点では、これまでは「暗黙知」と言えるものだった。そういった実際の動作が、ヒューマノイドロボットが経験することで初めてデータ化されて、それを学習しマスターすることができるようになる。

テキストや動画になったノウハウはネットにあるが、例えばゴルフスイングについてそういったコンテンツを見たとして、それだけではその通りの動作はできない。実際に身体を動かして、クラブを振ってボールを打って、できれば先生に客観的に見て教えてもらって、そういうことを繰り返して初めて身についていくもの。そのようなアプローチを、AIとロボティクスを総合して行うのがフィジカルAI。

フィジカルAIをリードする米中の状況は?

国を挙げて取り組む中国

中国では既にヒューマノイドロボットを開発するメーカーが100社を超えると言われている。国を挙げてヒューマノイドの開発と普及を後押しすることが明示されており、例えば、サプライチェーンを効率化すべく関連産業を集積するエリアが形成する、上位大学のカリキュラムに関連科目が多く取り入れられ、人材育成を加速する、といった取り組みが行われている。

大量の資金が集まるアメリカ

シリコンバレーを中心に、アメリカの有望なフィジカルAI関連スタートアップは一社で数百億円単位の資金を調達して開発に充てている。例えばPhysical Intelligence社は設立初年度に約600億円を調達。

日本の「デジタル敗戦」後、フィジカルAIの勝者はまだ決まっていない

日本はガラケーを開発しモバイルインターネットを世界に先駆けて実現したが、後にスマホに淘汰されてしまった。IT・ソフトウェア領域ではGAFAM等に遅れを取っている。こういった一連は「デジタル敗戦」と呼ばれる。

フィジカルAIの世界ではまだ、勝者も敗者も決まっていない。

日本はどうすべきか?何が勝ち筋になるか?

「データ」が重要

ヒューマノイドの活用において、ロボット本体とソフトウェアは当然重要だが、何を学習しマスターさせるかという「データ」も非常に重要になる。ヒューマノイドロボットのトレーニング(※)に注力し、高品質なデータを生成する、ここに日本の勝ち筋を見出しうる。

※ヒューマノイドロボットは、人による動作の模倣学習や仮想のシミュレーションを通して動作を経験させて、そのデータ(=フィジカルデータ)を収集して継続的に学習していく必要があり、これを「トレーニング」と呼ぶ。

製造や物流の高品質な現場をデータに!

日本は、製造や物流の現場が、品質や効率の面で高い水準にあると考えられる。産業ロボットは世界一の品質だし、現場を管理運営する人材の知恵や知見も豊富。日本の高品質な現場の、その暗黙知をデータ化すれば世界に対して存在感を発揮することができて、日本にとっての有望な勝ち筋となるのではないか。

また、日本の現場は高品質でありながらも、人手不足が深刻化してもいる。ヒューマノイドの活用が、必要に迫られる形で加速する可能性もある。

日本の現場に求められる変化

高品質な産業ロボットの導入経験によって根付いた完璧志向

日本の産業ロボットは能力も高ければ導入品質も高かったため、導入の直後から事前の期待通りのパフォーマンスを発揮し続けることができた。日本の現場はこの高いレベルに慣れてしまった結果、新しい技術を試してみるマインドが薄くなっている。

逆に中国は、なんらかのプロダクトが出来たら、不完全であっても「まずは使ってみよう」「使いながら改善しよう」マインドでどんどん導入が進んでいく。

日本でも「まずはやってみる」マインドを

ヒューマノイドの実用化のためには現場環境でのトレーニングが必須であるため、最初から完璧は求めず、日本でも「まずはやってみよう」マインドを持って取り組んでいきたい。動作やパフォーマンスが不十分であってもなんらかの活用はできるはず。米中の企業がYoutube等で、ヒューマノイドが既に仕事で活躍しているような動画を公開しているが、実はその裏では、ヒューマノイドが起こしたエラーを人が確認して修正する業務が発生している。このような、ヒューマノイドの活用を促す環境整備も必要。

業界/企業を横断した協力体制が望まれる

大量のデータを効率的に蓄積するためには、企業が一社一社バラバラに取り組むよりも、複数の企業が協力して取り組んだ方がよい。INSOL-HIGHが主催する「フィジカルデータ生成トレーニングセンター」(最後のパートでこの内容を紹介)はそれを目的としている。

日本の企業は他社に現場を見せない、秘密主義でもある。企業間競争において本当に重要な部分はもちろん秘密にすることが望ましいが、そうでない汎用的な部分はオープンにして、複数企業で協力できるよう、ここもマインドが変化していくとよい。

3年後、日本発で世界で活躍しているロボットは?

1年後にはヒューマノイドが現場で単一のタスクと、多少の連続タスクをこなすようになっているのではないか。3年後にはヒューマノイドが自律的に実行できるタスクのバラエティはかなり増えているのではないか。日本の現場で培われた知恵を備えたヒューマノイドが、世界に誇れる品質になっているのではないか。

「フィジカルAI時代 日本の勝ち筋」について気になった点

まだあまり詳しい領域ではないため、パネルディスカッションの内容はとても勉強になりました。詳しくないくせに・・・気になった点もあったため記録しておこうと思います。また有識者の方に教えてもらおうと思います。

データは”残された”勝ち筋?

ヒューマノイド、フィジカルAIについては、ハードウェア、ソフトウェアに加えてデータが非常に重要である、そこに日本の勝ち筋がある、というお話でした。穿った見方かもしれませんが、ハードウェアとソフトウェアでは米中が既にかなり先行していてここに対抗するのは難しく、ただ、データだけはまだ対抗できる可能性が残っているということなのかも?と感じました。否定的に見たということではなくて、ハードウェア、ソフトウェア関連でも日本発でなんらか面白い取り組みが出てくるといいのになー、なんて。

データについてのセキュリティや権利関係の整備が超重要

データが重要で、高品質なデータによってヒューマノイドをトレーニングできたら、それをコピーして同等の機能を持つヒューマノイドを沢山用意することができる、という話がありました。日本の勝ち筋がデータだとして、あまり簡単にコピーできるようだと高い価値を維持できないので、セキュリティーとかどうなってるのかなーと興味が湧きました。

生成されたデータについて著作権のような考え方もあるそうで、その辺りのルール整備も重要ですね。

ヒューマノイド専用「フィジカルデータ生成トレーニングセンター」の紹介

イベントの最後に2026年にINSOL-HIGHが設立するヒューマノイド専用「フィジカルデータ生成センター」の紹介がありました。先のパートでも触れた通り、現場でのフィジカルデータ生成は日本がこの領域で競争力を獲得していくために非常に重要な部分ですので、ここでその内容を取り上げます。

ヒューマノイドの社会実装を阻む壁

ヒューマノイドの社会実装を阻む大きな壁として、次の3つが挙げられました。

①ノウハウがない

フィジカルAIの技術者がいない。なんとか見つかったとして、その人材は社内の技術についての理解がない。社内で育成できるかというと、育成コストが高く躊躇される。

②初期投資が大きい

数十台のロボット、トレーニングのための場所、ソフトウェアの開発、人材の確保等が必要で、大きな投資になる。

③ランニングコストの負担が大きい

膨大なデータを生成し、アノテーション(生成されたデータに、AIが学習するための正解を示すラベルやタグを人間が付与する作業)を実施しなければならず、非常に負担が大きい。システム、ストレージ、GPUなどにかかるコストも大きい

業界/企業連携で壁を乗り越える

3つの壁を乗り越える唯一の方法は、業界や企業を横断した協力体制でもってヒューマノイドのトレーニングを行い、フィジカルデータを生成することであると示されました。コスト負担を分担し、運営ノウハウや生成データを共有して活用しよう、という考えです。この考えに基づいて設立されるのが「フィジカルデータ生成トレーニングセンター」です。

「フィジカルデータ生成トレーニングセンター」とは

センターの概要

「フィジカルデータ生成トレーニングセンター」の概要は次の画像(※)の通りです。物理的な場としての「トレーニングセンター」、トレーニングの対象となる「ヒューマノイドロボット」、そしてINSOL-HIGHが開発する「REAaL」プラットフォームから成ります。

企業共同の運営委員会が設置され、画像の下部にある通り、製造業や物流業、小売業等の業界を想定してヒューマノイドのトレーニングを行います。

※このパートの画像は全てINSOL-HIGHから提供していただきました。

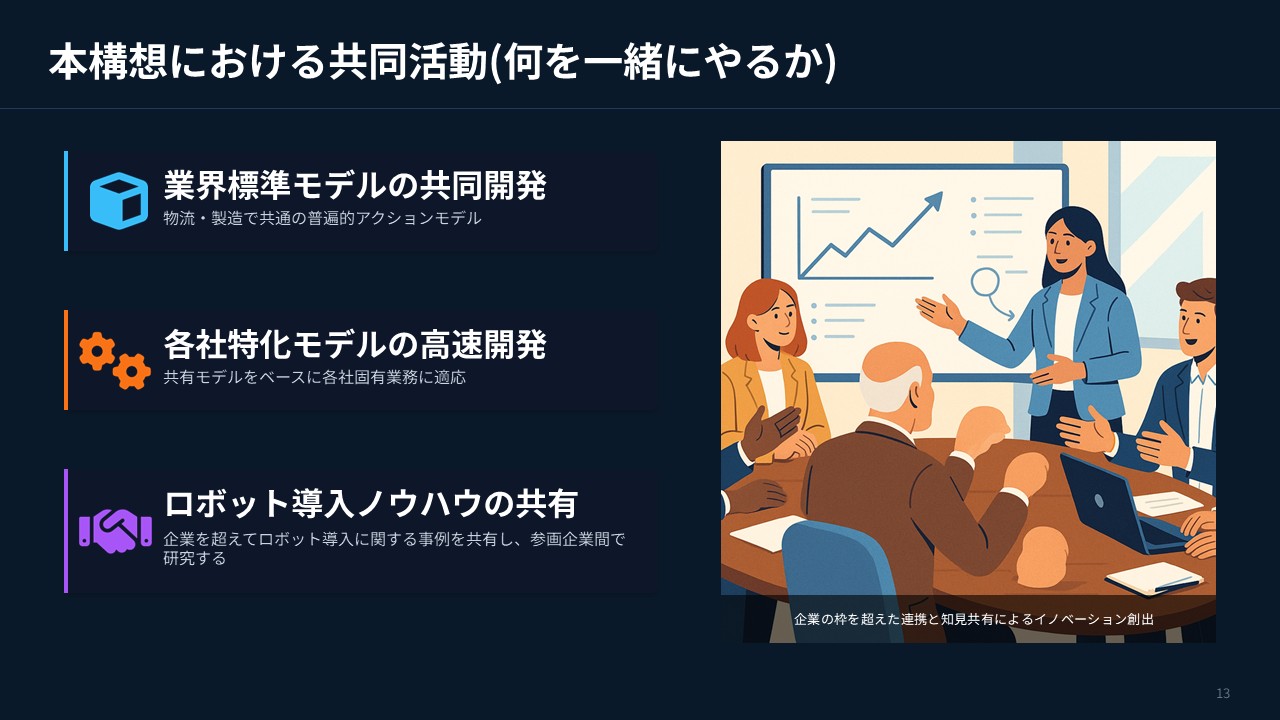

活動内容とメリット

以下のような活動が想定されています。

【業界標準モデルの共同開発】

複数の企業に共通する汎用的な業務を対象にトレーニング

【各社特化モデルの高速開発】

業界標準モデルをベースに、企業固有の業務についてトレーニング

【ロボット導入ノウハウの共有】

参画企業間でロボット導入に関するノウハウを共有し研究

共同でやるからこそコスト、スピード等の面で大きなメリットがある、と期待されます。また、早い段階でのデータ生成への貢献が後に先行者利益となるような考え方も検討されているようです。

以上です!2026年には現場にヒューマノイドが本導入されているかもしれないということなので・・・このテーマは継続して追って行こうと思います。筆者も勉強します。

最後に、今回司会されていた頼さんのファーストライトキャピタルが公開されているこの記事が今回のイベントともリンクしていてとてもわかりやすかったです。

「デジタル敗戦」を繰り返さない。逆襲のフィジカルAI戦略論 | ファーストライト・キャピタル