自動倉庫タイプの物流ロボットは、生産性と保管効率の両方を向上させられる強力な自動化ソリューションとして近年トレンドになっており、様々なソリューションが登場しています。

その一つであるROMSの「Nano-Stream」が、2025年2月に「株式会社bud梱包出荷サポート」(新潟県)の倉庫に導入され、6月から本格的に運用されている事例を紹介します。(今回の取材は本格的な運用開始から約2ケ月が経過したタイミングで行わせていただきました。)

ロボット自動倉庫というと、これまでは荷主企業自身であったり、3PL事業者でも全国展開するような大手であれば導入できるもの、そのくらい大規模で高価なもの、という印象がありました。bud梱包出荷サポートは首都圏からはやや外れた新潟県の、中堅規模の企業です😲その企業が、高機能なロボット自動倉庫を補助金等も取得して上手く導入し、活用されている今回の事例は、沢山の方に参考にしていただけるのではないかと思います。ぜひご覧ください🙏

bud梱包出荷サポート 代表取締役CEOの阿部 靖志さんにインタビューさせていただきました。導入されたNano-Streamを背景に撮影した写真です。

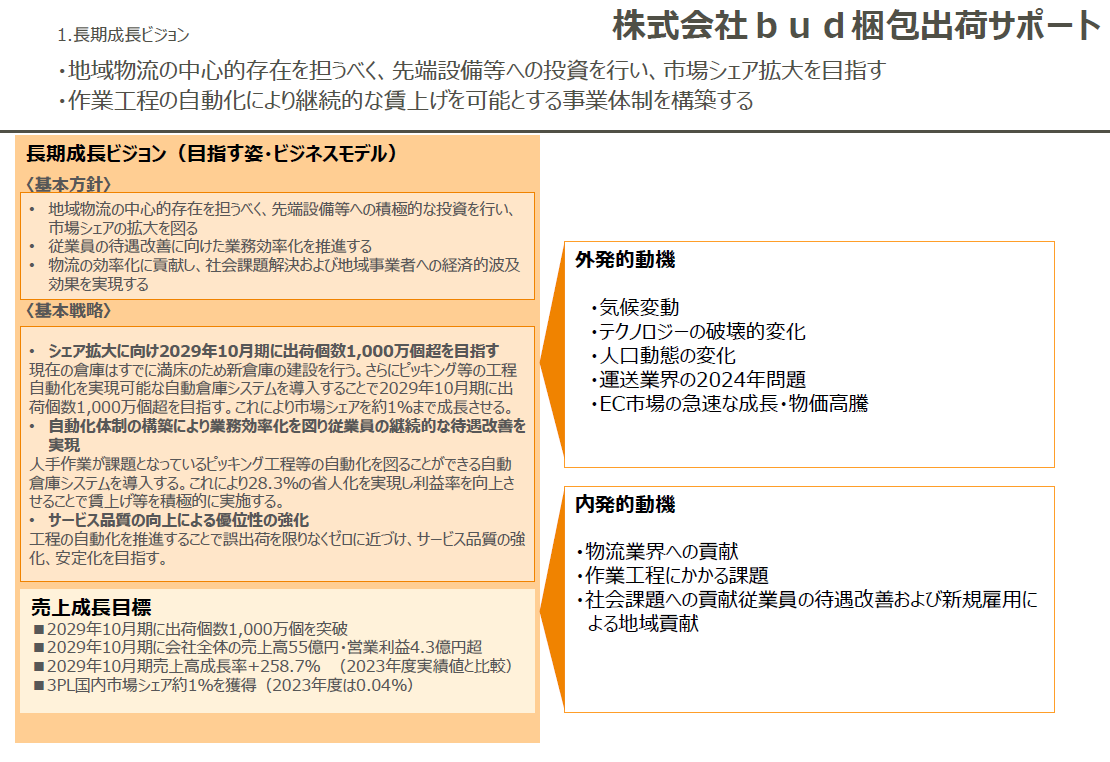

ユーザ企業「bud梱包出荷サポート」の紹介

企業概要

bud梱包出荷サポート

設立は2017年。新潟県内で3つの物流センターを運営中。2026年5月には自社で新しく物流センターを構築する予定です。

budとは花の蕾のこと

budとは花の蕾(つぼみ)のことです。商品を蕾に見立てて、大切に扱って梱包する、それがお客様の所に届いたら花開く、という思いが込められています。今回センターを取材させていただきましたが、整理整頓された環境で、皆さまとても丁寧に作業をされていました。挨拶も元気で、とても気持ちのよい現場でした😊

新センターは東京ドーム何個分?

同社のInstagramを見ていたら新センターの建築予定地が投稿されていました。東京ドーム何個分ですかと聞かれて、「うーーん、たぶん、1個も入んないかな?」と答えられてたのは面白かったです🤣でも、正確な情報を確認させていただいたところ、25,000㎡(約7,500坪)の土地だそうで、倉庫としてはかなり広いです!(東京ドーム0.53個分でした)

この投稿をInstagramで見る

荷主、取り扱い荷物

美容・化粧品関連が最も多く、他に食品・健康食品、日用雑貨などを取り扱われています。ブランド数で言うと70以上を数え、年間の総出荷点数は800万個です(2025年8月時点)。

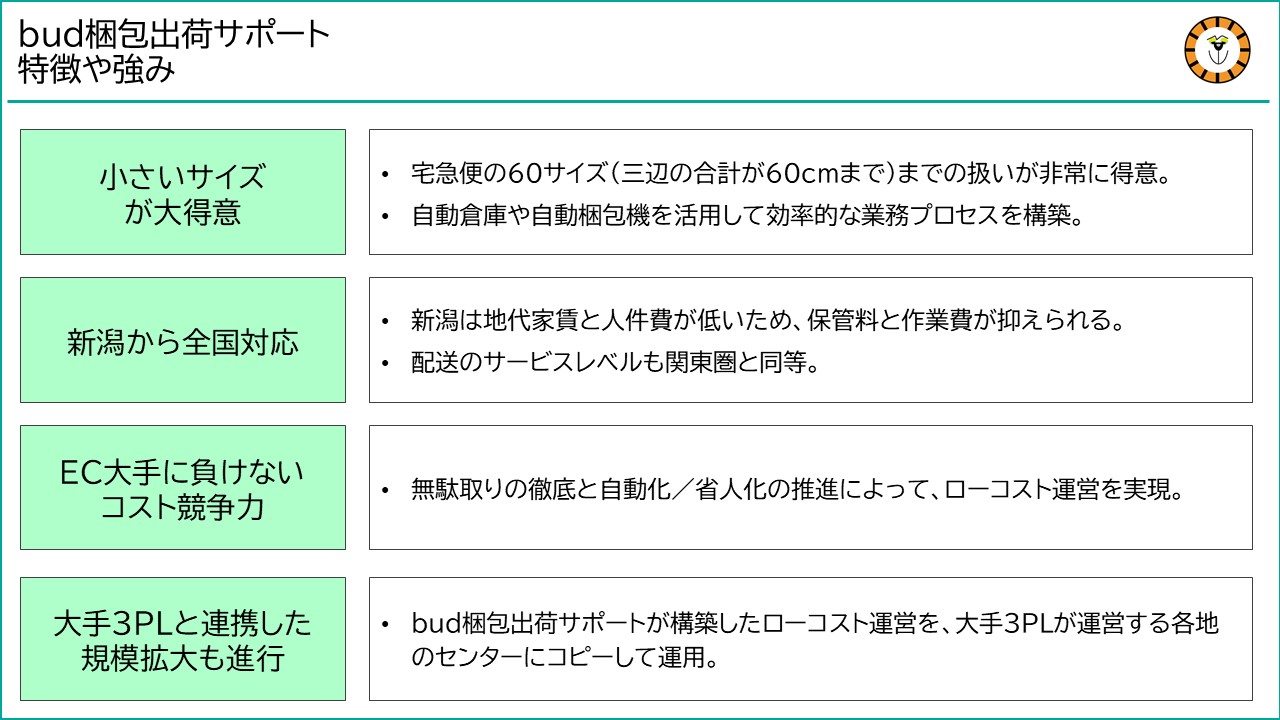

特徴や強み

小さいサイズが大得意

宅急便の60サイズ(三辺の合計が60cmまで、重量は2kgまで)までの扱いを非常に得意とされており、荷物の90%以上がこのサイズです。荷物サイズのばらつきが小さいこともあり、今回の自動倉庫だけでなく、設立当初から自動梱包機を導入し、徹底活用して、効率的な作業を構築されています。阿部さんがヤマト運輸のご出身で、新潟エリアの法人営業支店長をされていたご経験から、自分が荷物を託す先である、配送会社により好まれるような荷物の扱い方を心掛けられています。

新潟から全国対応

bud梱包出荷サポートの荷主は関東圏の企業がほとんどです。新潟県は地代家賃が安く、人件費の目安となる最低賃金も東京都と比較して15%程度低い(東京都:1,163円、新潟県985円で差額は178円)ため、保管料と作業料が抑えられます。

配送の観点でも、新潟から関東地方への配送なら翌日の時間指定ができて、新潟から関西への配送なら最短で翌日午前中に届けることができます。これは実は、関東地方からの配送と同等のサービスレベルであり、新潟からの配送は全国対応するのに不利ではない、とされています。

また、全国向け(北海道・沖縄は除く)により高いサービスレベル(翌日出荷)が必要な場合は、千葉県と福岡県にあるパートナー企業と連携して対応されます。

EC大手のフルフィルメントサービスに負けないコスト競争力

地代や人件費が低いというだけでなく、倉庫内業務の状況を常に分析して(※)無駄取りをし、徹底的な効率化を図って、また先述した自動梱包機の活用など自動化・省人化にも注力され、ローコストな運営を実現されています。FBA(フルフィルメント by Amazon)やRSL(楽天スーパーロジスティクス)といったEC大手のフルフィルメントサービスが、圧倒的な物量によるスケールメリットをもって実現している低コストにも負けない水準となっています。

※KURANDOが提供する現場状況の可視化・分析ツール「ロジメーター」https://kurando.io/service/logimeter/ を利用されています。

大手3PL事業者と連携した規模拡大も進行中

bud梱包出荷サポートが構築したローコスト運営と同じ内容を、大手3PL事業者が運営する各地の物流センターに、いわばコピーして実現するという取り組みが進行しています。例えば、同機種の自動梱包機を導入すればそれだけで同じ運営が実現するわけではなく、bud梱包出荷サポートが構築した情報システムと合わせることで真価を発揮しますし、短期間での導入も可能です。運営を担当する人材もbud梱包出荷サポートから提供されるとのことです。

(このお話を伺った時、「規模」と「ノウハウ」を持ち寄るような、こんな連携が物流業界でも起こるんだなーと驚きました😮面白いです👍)

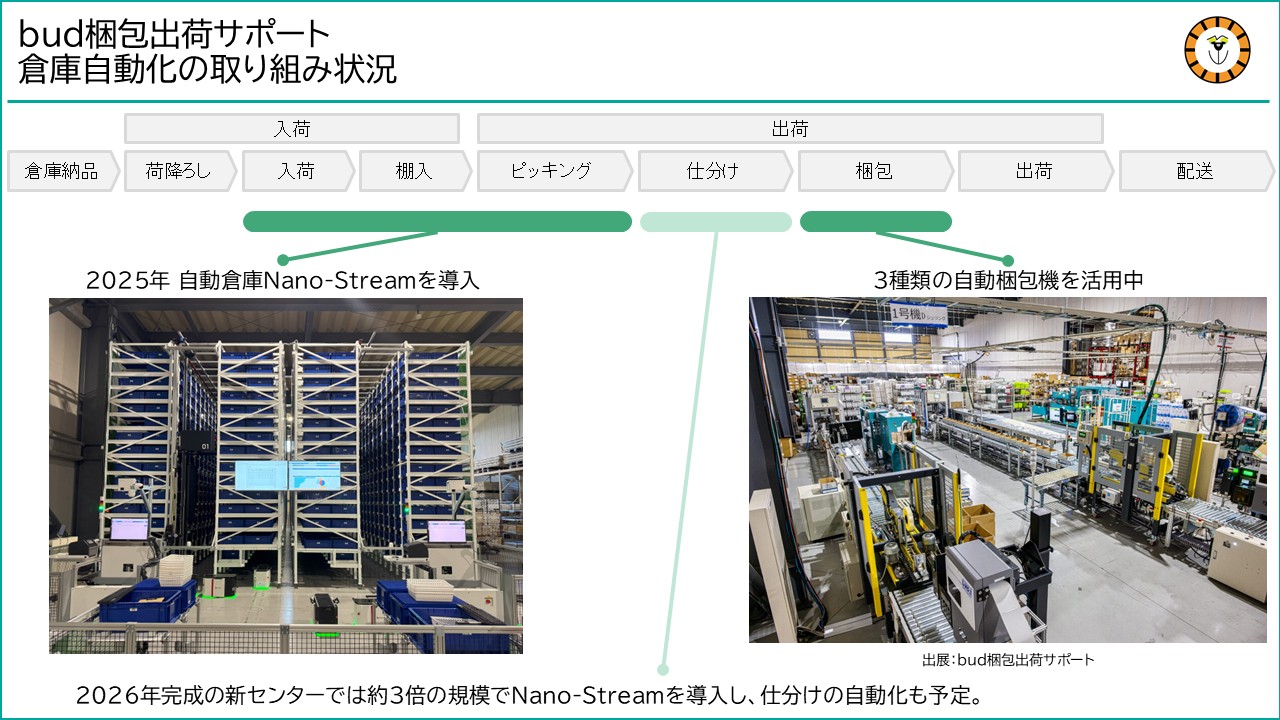

倉庫自動化の取り組み状況

自動梱包機が3種類(通常の箱型、ポスト投函用の箱型、ポスト投函用の袋型)導入されています。これに加えて、2025年2月に荷物の入庫・保管・出庫を担うロボット自動倉庫「Nano-Stream」を導入しました。

そして、2026年に新設される自社物流センターには、同じく「Nano-Stream」が、倍の面積で、高さも1.6倍程度(倉庫の梁下高さが、今回のセンターは5.5メートル、新センターは9メートル)、なのでざっくり3倍以上の規模で導入される計画です。

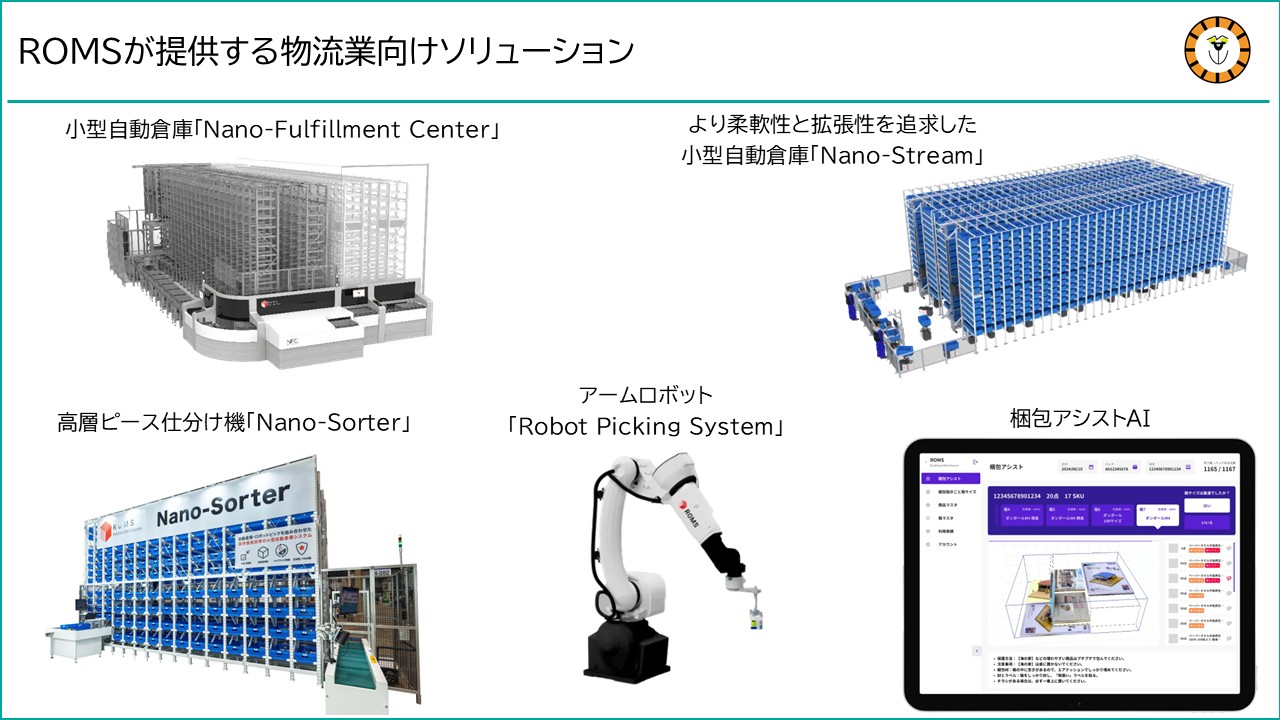

Nano-Streamのメーカー「ROMS」の紹介

ROMSは日本発のロボットソリューションベンダで、物流業向けには次のようなソリューションを提供しています。

・小型自動倉庫「Nano-Fulfillment Center」

・より柔軟性と拡張性を追求した小型自動倉庫「Nano-Stream」 ※今回導入されているのはこちらです。

・高層のピース仕分け機「Nano-Sorter」

・ピースピッキングするアームロボット「Robot Picking System」

・AIが梱包時の箱サイズや資材の選定を支援する「梱包アシストAI」

Nano-Streamの導入概要

導入対象拠点

bud梱包出荷サポートの「朝日第2物流センター」に導入されました。床面積1,550坪の倉庫です。

導入時期と期間

2025年1月に着工して、2月に引き渡されました。現行で実務も行うセンターでの工事が、わずか1ヶ月で完了するのですね👍

Nano-Streamの導入内容

高さ5.3メートルのラックに3,360コンテナを収納

倉庫の天井梁下までの高さが5.5メートルで、Nano-Streamの設備の高さは5.3メートルです。

ラック部分は横方向に30連×縦方向に15段(=最大(※)で450間口)が1列となっていて、2列が一体になって1セット(=同900間口)になります。2列なので、間口毎にコンテナが手前と奥に2つ並ぶのを、片側から同じクレーンで出し入れする、ダブルディープ方式になっています。

※最大というのは、最下段については間口スペースを全て在庫保管用に使うのではなく、搬送用AGVとのコンテナの受け渡しに使う部分もあるためです。

これが4セットあり、全体で約3,400個のコンテナが収納されます。クレーンは2つのセットの間で動作します。

搬送用AGV15台、作業ステーションは2ヶ所

クレーンが出し入れするコンテナを運ぶ搬送用AGVは15台導入されています。ラックの下部にスペースが空いており、そこをAGVが通行できるようになっています。

搬送用AGVがコンテナを届ける作業ステーションは2ヶ所です。

まずは荷主一社をNano-Streamに移行し「使い倒す」

Nano-Streamの導入からまだ間もないため、まずはヘアケア用品の荷主1社(特にSKUが多い荷主を選定)を対象に利用を開始され、最適な運用になるよう調整を続けられています。物量としては同センター全体の1割にあたります。

この後、同センターでNano-Streamの利用範囲を拡大予定であると共に、新センターではより大きな規模で、最初から最適な運用でスタートすることを目指されています。現在は、そのためにNano-Streamを「使い倒す」期間と位置付けられています。

倉庫自動化を検討された背景

ここからはbud梱包出荷サポート 代表取締役CEOの阿部 靖志さんへのインタビュー形式を中心にお届けします。

将来の人手不足に備えて、今から倉庫自動化が必要

何かにとても困っていたというよりは、将来の人手不足に対する手当を今からやることが重要だと考えていました。将来、荷物の取扱量をもっと増やしていく際に、ピッキングのために歩き回って時間が掛かるままだと、それだけ沢山の人員が必要になります。なのに労働人口は減っていく見込みであるということを危惧していて、これを解消する方法を探していました。

今でも突発的な人員ニーズに対しては、人材派遣等を利用しても確保しきれないこともあります。新規荷主の業務を立ち上げる時は、短期的に通常以上の人数が必要ですが、上手く集まらないこともあります。これが、3年、5年、10年と経つともっと難しくなるだろうと考えています。

今回の自動倉庫Nano-Streamも、以前から使っている自動梱包機も、またこれから仕分け機も導入する予定なのですが、いずれも将来の人手不足に対する準備です。人が足りないから出荷できない、というのは許されませんので、これを回避するために自動化が必要でした。

自動化ソリューションの選定方法

現場に伴走して最適な運用を目指す、ROMSのスタンスを評価

自動化のためのソリューションは数多くありますが、自身に合うものをどのように探して、選ばれましたか?

現センターに導入する自動倉庫を、準備中の新センターでも利用したいと当初から考えていました。入出荷の形態や量などを考慮して、例えばピッキング方式はオーダー別がいいのか、それともトータルがいいのか、実際に使ってみないことにはわからないなと感じていました。使って、試しながら運用方法を調整していく、という進め方ができる柔軟な自動倉庫を求めていて、Nano-Streamはその要求を満たすソリューションでした。

そして、そのような進め方にしっかり伴走してくれると思えたのがROMSでした。最初に見学に伺った時も、その場にエンジニアの方がいて細かい質問にも適切に回答してくれました。リモートでの質疑応答も安心感のあるものでした。

導入後の現在も、よく現場をサポートしてくれて、実務での利用状況やその課題について意見を交わしながら、Nano-Streamのより適切な運用へと近付けていっています。エンジニアの方もこちらの要望に快く応じてくれて、フットワークが軽いですね。

Nano-Stream導入前の業務内容(Before)について

Before カゴ台車と一緒に歩いてピッキング

Nano-Streamの導入によって業務内容が具体的にどのように変わったか、Before Afterについて伺いたいと思います。導入前(Before)はどのような業務内容でしたか?

荷物の大部分は、パレット積みの状態で入庫します。パレットに積まれた荷物を、パレットラックもしくはネステナーに保管していました。天地3段にしていて、1段目がピッキング対象の間口、2段目と3段目は補充用の間口で、ピッキング対象の在庫が無くなったら1段目に移動させます。

出庫の時は、ピッキング作業者が、カゴ台車(中間棚を付けてラック状にしたもの)と一緒に歩いてピッキングを行っていました。トータルピッキングをした後、配送先別に商品を仕分けていました。

Nano-Stream導入後の業務内容(After)と導入効果について

After 出庫の生産性はBeforeの3倍へ

出庫は圧倒的に早くなりました。Nano-Streamのラックから、クレーンがピッキング対象のコンテナを取得し、それを搬送用AGVに渡して、作業ステーションに届けられます。Beforeと同様に商品をトータルピッキングして、後で配送先別に仕分けるようにしています。Beforeと似た運用がやりやすいだろうと考えてこの運用からスタートしたのですが、色々と試した結果、これは近い内に変更するつもりです。

作業ステーションのすぐ隣に、商品を配送先別に仕分けるためのラックを設置して、ピッキングした商品を直接、そのラックに投入していきます。ピッキングと仕分けを同時に行う、マルチオーダーピッキングの方式ですね。この方式にすると更に効率が上がるはずで、Beforeと比較して生産性は少なくとも3倍にはなると見込んでいます。

現在の出庫作業の様子

誰でも簡単に使えるのもメリット、現場から改善意見が集まる

Nano-Stream導入に伴う苦労話

導入までは非常にスムーズでした。1ヶ月程度で工事が完了しましたし、利用したスペースも限られていたので、荷物を少し逃がすなど対策はしましたが、大変というレベルではなく、業務への影響はありませんでした。

導入後は、苦労ということではないですが、ずっと試行錯誤を繰り返しています。今のセンターでNano-Streamを使いこなせていると言えるまで、あと半年くらいはかかるんじゃないかなと思います。荷主毎に、最適な運用が微妙に違ってくるためです。事前に想定はしていたので、予定通りではあって、今は本当に、Nano-Streamを使い倒す時期ですね。

Nano-Stream導入に活用された補助金

Nano-Streamの導入を含む省人化の取り組みが「令和5年度補正予算等事業 物流施設におけるDX推進実証事業(国土交通省)」(※1)に採択されています。DX機器導入とシステム構築・連携に掛かる費用が2分の1まで補助されます(上限あり)。

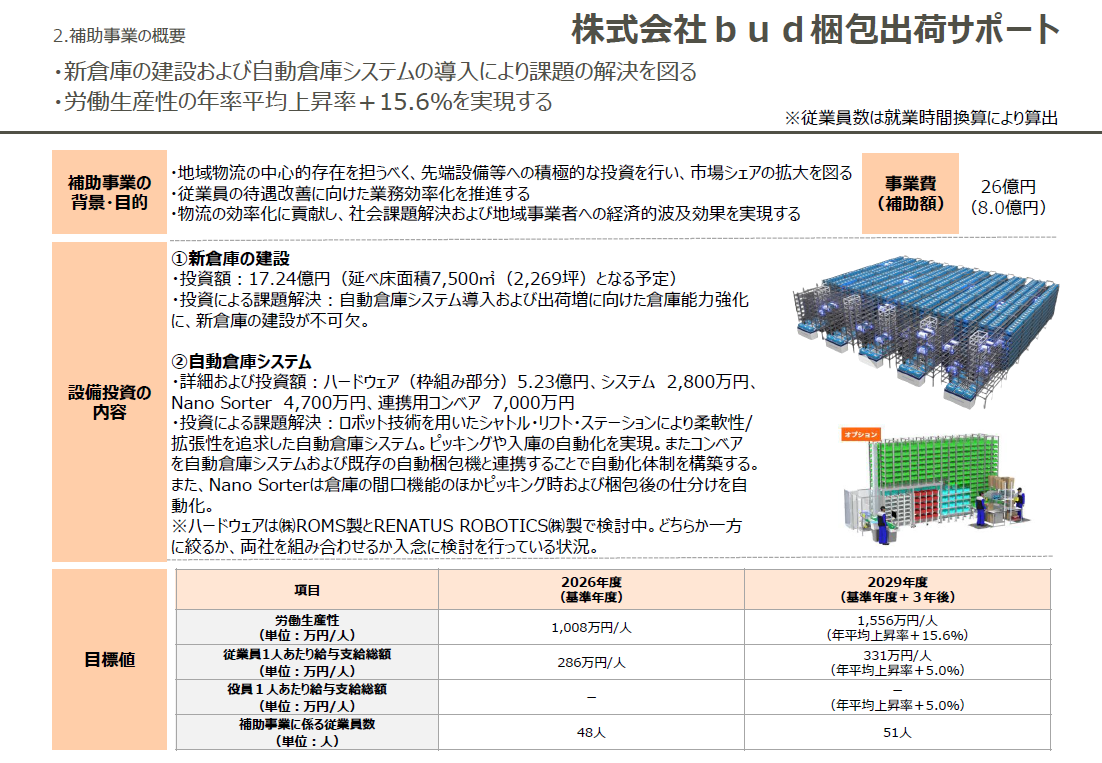

また、2026年に新設する物流センターについて、その建設や自動倉庫等の設備導入が「大規模成長投資補助金(経済産業省)」(※2)の補助事業として採択されています。採択にあたり、労働生産性と従業員の給与を、いずれも3年間に渡って継続的に向上していくことを約束しています。現在のbud梱包出荷サポートの会社規模でこの補助金に採択されたことは異例だったのではないかと思います。

この他にも補助金はできるだけ有効活用できるよう注目しています。

※1 「DX推進実証事業」の事業内容(国土交通省のホームページより抜粋)

物流施設を保有・使用する物流関係事業者が、トラックドライバーの荷待ち・荷役の削減、施設の省人化を図るため、物流施設における、システム構築・連携、自動化・機械化機器の導入を同時に行う場合、その経費の一部を支援するとともに、専門家による伴走支援、効果検証等を行い、物流施設におけるDXの強力な推進を図ります。

※2 「大規模成長投資補助金」の事業概要(経済産業省のホームページより抜粋)

地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現することを目的としています。

補助金最大50億円 補助率1/3以下 投資規模10億以上が対象

大規模成長投資補助金のホームページに紹介されている、bud梱包出荷サポートの取り組み概要。 ※検討中時点の内容を含むため、最新の状況と異なる可能性があります。

この記事は、倉庫や物流の自動化に取り組む企業向けに補助金取得支援や営業支援サービスを手掛ける「株式会社エングン」と、物流×トランスフォーメーションに特化したメディア「トラロジ」が共同で作成しています。 株式会社エングンのホーム[…]

取材後記

ほんわかかと思いきや・・・

以上、bud梱包出荷サポートがROMSの小型自動倉庫「Nano-Stream」を導入した事例の取材でした。荷主企業ではなく、また3PLでも大手ではない中堅規模の企業が、自動倉庫の導入をされたという事実と、Instagramで見た、なんというかほんわかした印象から、今回がすごく「大きな勝負に出た!」という感じの取り組みなのかと勝手に想像していたのですが・・・全然違いました😵もっと大きな取り組みの、まだ第一歩という位置付けですし、現場のレベルが高く、補助金も有効に活用されるなど、緻密な計画性が伺えました。これから大きく成長しそうな企業だな、という期待感がありました!

自動化事例の成功要因3つ

今回の事例からトラロジなりに成功要因と感じたポイントを3つ挙げます。

①小さく始める

bud梱包出荷サポートは新センターでの大規模な利用を念頭に置いて、その前に現センターでNano-Streamを試用されています。焦らず小さな規模で始めて、使い倒してコツをしっかり掴んだ上で利用範囲を拡大するのは、運用内容や規模の変化に柔軟に対応しやすいロボットソリューションとは非常に相性のよい進め方ですね。

②ユーザとソリューションベンダの伴走

今回の取材ではROMSのメンバーも同席されていました。また現在、bud梱包出荷サポートに常駐されているエンジニアの方もいらっしゃいました。お互いにリスペクトがあるというか、空気感がよく、阿部さんが当初から期待されていたように、ROMSのメンバーがしっかり伴走して支えているんだなと感じました。

③補助金の有効活用

自動化やDXを支援する補助金の充実は近年話題になっていますが、bud梱包出荷サポートはこれらをかなり上手く活用されているなと印象に残りました。投資額の2分の1、3分の1といった大きな割合が補助されるというのは本当に助かりますよね。

今回の記事は以上です!今後もみなさまに参考にしていただけるよい事例を取材していきますのでよろしくお願いします。

ROMSのNano-Streamをはじめ、物流ロボット全般のトレンドがわかるこちらの記事もあわせてご覧ください。 【最新の更新内容】2025年8月 倉庫自動化や物流DXに活用できる補助金の情報を追記しました。

-----------------------------------------

この記事では、物流ロボットとは何か、そしてその最[…]